人的命运,一直是科学与哲学交织的谜题。从古至今,关于命运的讨论始终未曾停息。科学通过探讨基因、环境与大脑的运作,揭示着人类行为的根源;而哲学则以自由意志与宿命论为框架,探讨命运的本质与意义。在这场科学与哲学的对话中,我们看到的是两种不同的视角,一方面科学寻找规律与证据,另一方面哲学则思考人生的选择与目的。两者之间的碰撞,或许能为我们理解命运提供一种全新的视角。

科学对命运的解读:基因与环境的交织

从科学的角度来看,命运与基因和环境的互动密不可分。遗传学为我们提供了一个清晰的视角,揭示了我们出生时所拥有的“命运密码”。科学研究表明,我们的基因决定了我们的身体特征、智力潜能、情感反应等方面。比如,有些遗传疾病是由特定基因突变引起的,这种生理上的命运难以改变。

然而,命运的并非完全由基因决定。环境因素,尤其是家庭背景、社会条件以及教育机会等,都对个人的生活轨迹产生了深远的影响。例如,研究发现,成长在贫困环境中的孩子在成年后可能面临更多的心理健康问题,或者在学业和职业发展上也较难取得突破。这表明,我们的环境在一定程度上塑造了我们的人生路径。

更重要的是,神经科学的研究发现大脑的可塑性为命运的改变提供了希望。大脑神经元的重塑意味着人类在一生中都具备了改变的可能。尽管基因可能会赋予我们某些倾向,但大脑的适应能力使得我们可以通过后天努力改变某些命运轨迹。心理学家指出,人的行为可以通过认知训练、情感调节、甚至是思维方式的改变,来打破由外部环境或内在基因所设定的“命运”。

哲学对命运的反思:自由意志与宿命论的交锋

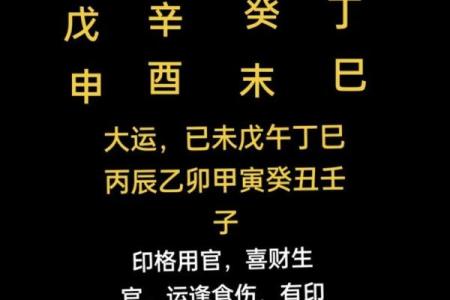

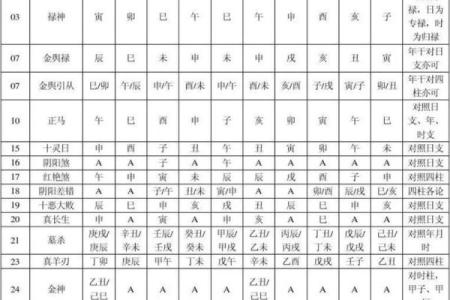

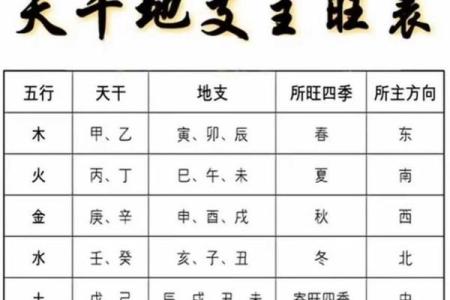

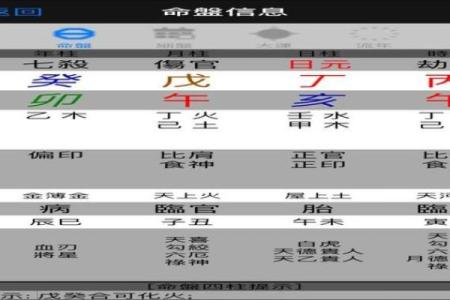

哲学对命运的探讨则更加深入和抽象。自由意志与宿命论是哲学中两种主要的对立观点。宿命论认为人的命运早已注定,无论个人如何努力,都无法摆脱上天的安排。这种观点在古代哲学中有着深厚的根基,如古希腊的斯多卡学派以及东方的命理学,都强调命运的不可逆性。

然而,与宿命论相对立的是自由意志论,认为人类具备选择的能力和责任。自由意志论的代表人物如法国哲学家萨特,他提出,人类没有天生的本质,只有在不断的选择中才能定义自己的存在。自由意志论认为,虽然外部条件可能影响一个人的选择,但人依然能够在某种程度上决定自己的命运。通过选择行动、改变思维模式,甚至是质疑社会规范,个体可以走出自己的人生道路。

在这场哲学的争论中,也有不少中间立场。比如,存在主义哲学强调人类对命运的主观创造力,认为虽然我们无法完全控制外部环境,但我们可以通过内心的力量和意识的觉醒来塑造生活的意义。这种观点认为,命运并非完全由外界决定,而是一个人对自己处境的深刻理解和回应。

命运的矛盾:科学与哲学的融合

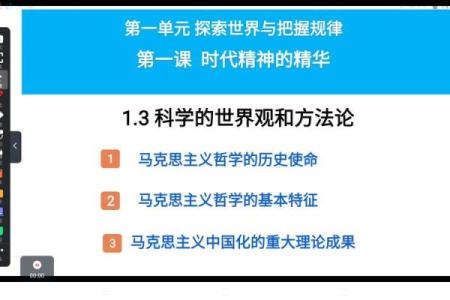

从科学与哲学的结合来看,命运的理解或许并不是单一的答案。科学强调客观规律,提供了解释个体行为的一些基础框架,但它并未能给出人类行为与选择的最终答案。哲学则从内心的自由和人类的选择出发,探讨了人的责任与存在的意义。

从这一点出发,我们或许可以看出,命运并非单纯的宿命,它是一个融合了自由意志、环境与基因影响的复杂过程。科学无法否定自由意志的存在,哲学也不能忽视基因和环境的作用。人类在命运面前的选择,正是这种多重因素交织的结果。

有趣的是,近年来,一些学者试图将科学与哲学的理念结合起来,提出了“命运感知”的概念。这个观点认为,命运并非由某种外力决定,而是个体对自己生命故事的感知。无论我们面对的是生理限制还是社会压迫,最终是我们如何诠释这些条件,进而塑造自己生命意义的关键。因此,命运在某种程度上是主观的,依赖于个体如何赋予其意义。

命运的哲学启示:在变化中寻找稳定

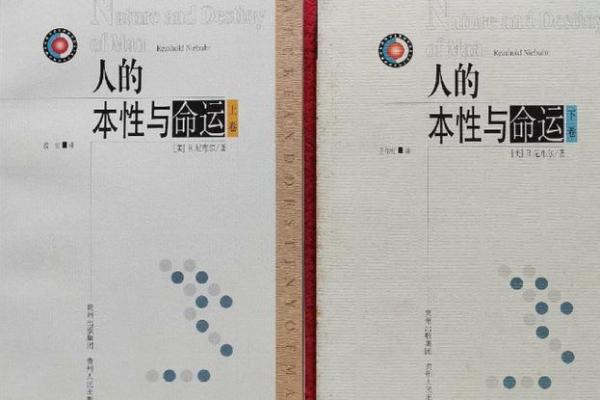

命运的思考,不仅是对个人生活的探讨,也关乎对宇宙和人生的理解。从哲学的角度来看,命运的变动性是不可避免的,但正是在这种变动中,人类找到了自我反思和成长的空间。或许,命运的真正意义,并非是被动地接受某种“定数”,而是在面对未知时,依然能够保持选择的力量,去探索人生的可能性。

在这一点上,东亚哲学中的“道”概念,似乎提供了另一种视角。道家认为,人与宇宙是一个有机的整体,人应该顺应自然的流动,而非固守某一固定命运。这种顺应并不是放弃自我,而是通过适应外部环境的变化,在其中找到自我发展的方式。命运,并非是一个需要抗争的敌人,而是与自然合流的过程。

通过这样的思考,命运的复杂性与深刻性才得以完整呈现。在现代社会,我们每个人都在不断地面对变化和选择,而这些选择,或许就是我们命运的真正体现。在科学与哲学的相互碰撞中,命运的面貌逐渐清晰,而我们每个人也在这场永恒的对话中,书写着属于自己的故事。