中国传统节日源远流长,拥有丰富的历史文化背景和多样的庆祝形式。从农历新年的春节,到秋天丰收的中秋,再到各地的风俗各异的地方节日,每个节日不仅仅是对传统的延续,更是文化内涵的体现。每个节日背后都有其独特的历史故事、节令变化和民俗活动。通过这些节日,我们能感受到深厚的文化底蕴,理解中国人对家庭、自然和社会的独特态度。

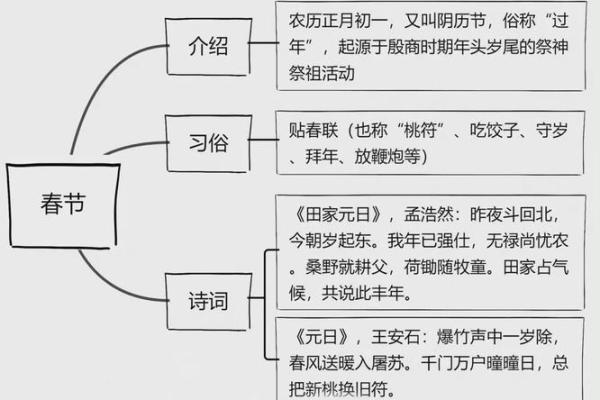

春节:团圆与新生的象征

作为中国最重要的传统节日,春节不仅标志着农历新年的到来,也是中国文化的核心之一。春节的庆祝活动通常从腊月二十三开始,延续到正月十五的元宵节。春节的象征意义深刻,代表着团圆、辞旧迎新和希望。家家户户贴春联、挂灯笼,家庭成员回家团聚,共同享用年夜饭。年夜饭上通常会有鱼、饺子、长寿面等象征着好运、财富和长寿的食物。放鞭炮、舞龙舞狮、给红包等活动不仅增加了节日的气氛,也承载了祈求平安、吉祥的美好愿望。

清明节:祭祖与踏青

清明节是中国传统的祭祀节日之一,通常在每年的4月4日至6日之间。清明节的核心活动是扫墓祭祖,表达后人对祖先的敬仰与怀念。这个节日同时也与春天的自然变化紧密相连,是踏青郊游的好时节。清明时节,气温适宜,百花齐放,人们会携家人走出家门,踏青游览,享受春日的生机和美丽。清明节也有吃青团的传统,这种用艾草或其他草本植物做成的绿团子,既有地域特色,又富含文化象征意义。

端午节:驱邪避毒与纪念屈原

端午节,又叫龙舟节,通常在农历五月初五庆祝。这个节日有着多重含义,其中最为人熟知的是为了纪念古代楚国诗人屈原。屈原在国破家亡之后投江自尽,百姓为表达对他的怀念,纷纷划龙舟并投粽子入江,以防鱼虾啃食屈原的遗体。今天,龙舟赛已经成为端午节的标志性活动,吸引着大量观众参与。此外,端午节还有驱邪避毒的意义,佩戴香囊、挂艾草、喝雄黄酒等习俗都与此相关。吃粽子是端午节的另一大传统,糯米、豆沙、咸肉等馅料包裹成的粽子,风味各异,地域特色浓厚。

中秋节:团圆与赏月

中秋节是一个充满温馨与浪漫的节日,每年农历八月十五日庆祝。这个节日的核心主题是“团圆”,无论身在何处,人们都会回家与亲人团聚,分享月饼,赏月,传递对家人的思念与祝福。中秋节与月亮密切相关,古人把月亮看作象征着圆满与和谐,因此在这一天,赏月成为了不可或缺的活动。月饼作为中秋节的传统食品,不仅有着丰富的口味,外皮酥软,内馅香甜,它的圆形象征着家庭团聚与美满生活。每个地方的月饼都有不同的风味,如广式月饼、苏式月饼等,展现了地域文化的差异。

重阳节:敬老与登高

重阳节,又叫老人节,通常在农历九月初九庆祝。重阳节有着“登高望远”以避灾祈安的传统,人们会趁着这个节日登山踏秋,既是锻炼身体的方式,也是表达对自然的敬畏之心。重阳节也有敬老的意义,这一天,子孙会特别关注家中的老人,送上祝福和礼物,表达对老年人的尊敬与关爱。此外,重阳节还有吃重阳糕、插茱萸等习俗,茱萸被认为可以避邪驱病,带来健康长寿。

冬至:祭祖与吃饺子

冬至节气通常出现在每年的12月21日或22日,是中国二十四节气之一,也是传统的节日之一。在这一天,白天最短,夜晚最长,象征着阴阳转化、寒冷逐渐过去。冬至自古就有祭祖、祭天的习俗,许多地区的人们会举行隆重的祭祀活动,祈求来年的丰收与安康。北方地区尤以吃饺子为冬至的传统,饺子形状像元宝,寓意着财富和好运。南方则多食汤圆,象征着团圆与和谐。冬至节日,虽没有春节那样的热闹,但却有着浓厚的家庭气氛,是家人团聚、享受温暖与美味的时刻。

元宵节:灯火辉煌与阖家欢乐

元宵节是春节后的第一个重要节日,通常在农历正月十五庆祝。这个节日的最大特色是元宵灯会和赏灯活动。元宵节的历史可以追溯到汉朝,至今已有几千年的历史。各地的灯会五光十色,形态各异,吸引了大量的游客和当地居民前来观赏。元宵节也是吃元宵的日子,元宵是一种用糯米粉做成的小圆球,里面通常包有豆沙、花生、芝麻等甜馅,象征着团圆与幸福。晚上,人们会提着灯笼游街,猜灯谜,享受节日的欢乐气氛。

中国的传统节日不仅仅是为了庆祝某一时刻,更是深刻反映了中国文化的多样性和包容性。每个节日都有其深刻的文化含义和独特的庆祝方式,展示了中华民族对生活、对自然、对家庭的敬畏与热爱。通过这些节日,代代相传的传统和文化得以不断传承和发扬光大。