冬至节,是中华文化中极具传统意义的重要节日之一,标志着一年四季的转折点。每年12月21日或22日,太阳直射地球的南回归线,白昼最短,黑夜最长,这一天被称为“冬至”。它不仅仅是一个自然现象的象征,更是一个富有文化底蕴的节日。冬至不仅涉及天文、节气的变化,还深深渗透在中国古代的哲学思想、民俗风情和饮食文化中,形成了独特的节日氛围。

冬至与传统文化的深厚渊源

在中国古代,冬至被视为重要的节气,早在周代,冬至就已经有了“祭天”之礼。古人认为,冬至过后,阳气开始回升,象征着生机的复苏,意味着天地之间的能量从最寒冷的时刻逐步走向温暖。这一天,不仅是自然界的极点,更是人们寄托希望和祝福的时刻。从易经的“阴极之至,阳气始生”到儒家的“天人合一”,冬至作为天地运行的关键节点,深刻反映了中国传统文化对自然法则的尊重和对宇宙万象的敬畏。

冬至的民俗与传统活动

冬至节气,古人非常重视这个节日,往往会举行一系列隆重的活动来庆祝。最为人熟知的便是“冬至大祭”。这一习俗源远流长,在古代,冬至这天会举行祭天、祭祖的仪式,祈求来年的丰收和家族的安康。此外,许多地方还会有“冬至夜不睡”的传统,认为这样可以迎接阳气的回升,保佑来年健康平安。

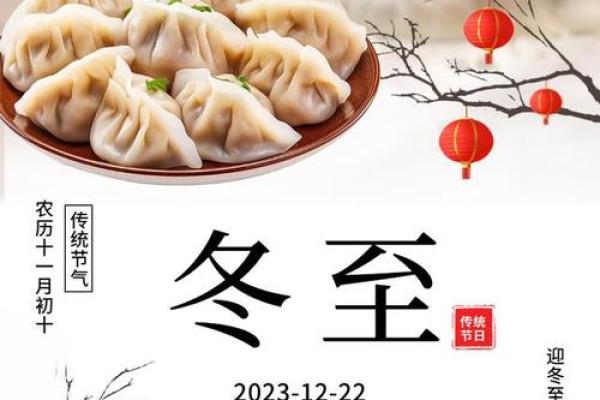

在中国的南北方,冬至的庆祝方式有所不同。北方地区,尤其是北京、天津一带,冬至节气前后,人们会吃饺子,寓意着“交子”,即“交替”的意思,寓意冬天和春天的交替,同时吃饺子还象征着驱除寒冷和邪气。而在南方,冬至更多的是吃汤圆,象征着团团圆圆、和和美美,传递着家人团聚、幸福美满的美好寓意。

冬至的食俗:暖心的美味

食物是冬至节气中不可或缺的部分,体现了人们在寒冷季节里对温暖和滋养的渴望。北方的饺子,南方的汤圆,都是冬至传统饮食文化的重要代表。

在北方,饺子是冬至的传统美食,特别是在河北、山东、山西等地,冬至这天几乎家家户户都会包饺子。饺子的形状像极了古代的“元宝”,因此吃饺子也有驱寒纳福、财富增多的象征。尤其是饺子皮薄馅大,能包裹住温暖的肉馅或菜馅,吃上一口,暖从心底传递开来。

南方人则习惯在冬至这天吃汤圆,尤其是江南一带,吃汤圆成为冬至的传统习俗。汤圆的圆形象征着团圆,寓意着家庭和睦、团结一心。汤圆的甜馅有芝麻、花生、红豆等多种选择,吃上一口,满口的甜美不仅暖身,更让人感受到浓浓的亲情。

除了饺子和汤圆,还有许多地方特色的冬至食物。例如,广东的“冬至米粥”、福建的“冬至糖丸”等,都是各地为了适应冬季寒冷气候而形成的独特食俗。

冬至在现代社会中的传承与创新

虽然现代生活节奏加快,许多传统节日的庆祝方式有所改变,但冬至依然是一个深受人们重视的节日。如今,许多人仍然保持着吃饺子、吃汤圆等传统习惯,同时也有了新的庆祝方式。在一些大城市,人们会利用这一天回家团聚,举行家族聚餐,或者与朋友共同度过这个温馨的节日。

而随着生活水平的提高,冬至的食物也出现了多样化的变化。例如,在一些年轻人中,除了传统的饺子、汤圆外,还有一些创新的做法,如饺子皮包裹蔬菜、海鲜等新式馅料,汤圆也不再局限于传统的甜味,咸味、花样多样的口味层出不穷。此外,现代人对健康的关注也影响着冬至的食俗,低油低盐、绿色天然食材成为了许多人冬至餐桌上的选择。

冬至节的文化内涵与哲学思想

冬至节不仅是一个节气的变更,更是深刻蕴含着丰富的文化内涵和哲学思想。冬至象征着“阴阳平衡”,反映了中国传统哲学中“天人合一”的智慧。通过对自然界的观察,古人发现四季的变化与人的生存息息相关。冬至是“阴气最盛,阳气初生”的时刻,意味着新的生长周期的开始,因此它也象征着重生、希望与重启。

此外,冬至还是道家文化中重要的节气之一。道家认为,冬至时节是阴阳交替的关键点,是“养阴”的最佳时机。人们会在这个节气中注意休养生息,保持身心的和谐,以迎接新一年的生机与活力。在这一传统思想的影响下,冬至成为了修身养性的好时机,许多人会选择在冬至期间进行调整自己的生活方式,保持内外的平衡。

通过对冬至节的了解,我们不仅能感受到中华传统文化的博大精深,还能从中领略到自然与人文的和谐统一。从传统的祭祀活动到现代的节日庆祝,从美味的食物到深刻的哲学思想,冬至节为我们提供了一个了解和感悟中国文化的宝贵窗口。