中国的传统节日,作为中华文化的重要组成部分,承载着深厚的历史背景和丰富的文化内涵。从古至今,这些节庆不仅是人们生活的精神寄托,更是家国情怀、文化认同和家庭团圆的象征。每一个节日都凝聚了几千年的智慧与情感,无论是在农耕社会的时代,还是在现代化的今天,它们始终在传递着同一个主题——团圆与祝福。中国的节日不仅仅是时间的标记,更是文化传承的纽带,激发着人们对传统的尊重与延续。

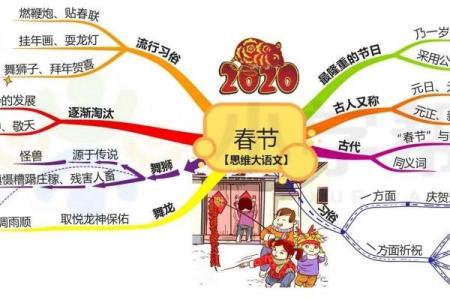

春节:象征着新生与团圆

春节,作为中国最重要的节日之一,已经有上千年的历史。每年农历正月初一,家家户户都会举行盛大的庆祝活动,标志着新的一年的开始。春节不仅是家族团聚的时刻,也是对过去一年辛勤劳作的总结和对未来的美好祈愿。春节的习俗丰富多彩,包括贴春联、放鞭炮、吃团圆饭、给红包等,所有这些活动都充满着驱邪避灾、祈求安康的象征意义。无论身处何地,无论家庭有多么分散,春节总能将亲人团聚在一起,共享天伦之乐,传递着团圆与和谐的深厚文化情感。

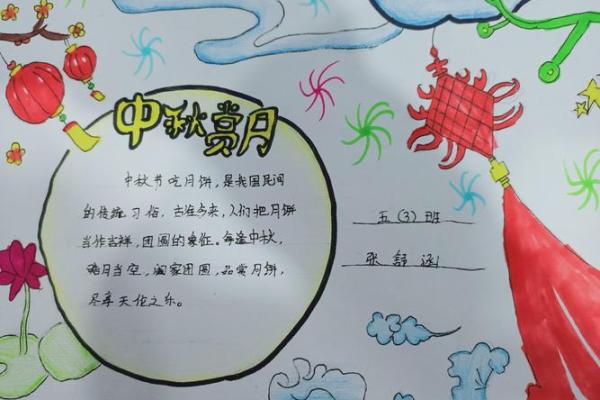

中秋节:人月两圆,心心相印

中秋节,作为另一个具有深远意义的传统节日,主要体现的是对“团圆”的深刻追求。每年农历八月十五日,圆月挂在空中,象征着天圆地方,人与自然的和谐统一。中秋节的传统习俗以赏月、吃月饼为主,月饼中的圆形代表着团圆与圆满。对于那些远离家乡的人,中秋节更是一个温暖的节日,它让游子无论身在何方,都能通过月亮与家人产生心灵上的连接。这一天,家家户户都会在月光下品尝月饼,表达对亲人、对家乡的思念与祝福。

清明节:祭祖与家族纽带

清明节虽然是在春天到来之际的节日,但它的意义不仅仅在于春风拂面的清新气息,更多的是反映了中国文化中对先祖的敬仰与对家族血脉的尊重。每年清明时节,人们会扫墓祭祖,借此表达对已故亲人的怀念和对家族的传承之情。这一习俗不仅让人们在感怀中重新审视生命的意义,也强化了家族纽带的传递和文化记忆的保持。通过这些传统仪式,先人的精神得以延续,家庭成员之间的情感纽带也变得更加紧密。

端午节:驱邪保安,民族认同

端午节以纪念屈原为主,同时也是中国传统节日中一个充满历史底蕴和风俗习惯的节庆。每年农历五月初五,家家户户都会吃粽子、赛龙舟、挂艾草、佩香囊等,所有这些习俗都带有浓厚的驱邪保安的色彩。端午节的这些活动,不仅是对屈原的纪念,更通过这些风俗习惯的传承,增强了整个民族的凝聚力和文化认同感。端午节在今天仍然保持着强烈的地方特色和传统色彩,它让不同地区的民众在共同的节庆氛围中找到文化的归属感。

重阳节:尊老敬老,弘扬美德

重阳节,又被称为“老人节”,是一个充满孝道文化色彩的传统节日。每年农历九月初九,重阳节让人们特别关注老人的身体健康和精神生活。这一天,子女会陪伴父母长辈,或者为老人送上祝福和关爱。重阳节不仅是一个弘扬尊老敬老美德的节日,它同时也表现了中国人对传统家庭价值的重视。通过这一节日,现代社会中的人们不忘关心老人,强调亲情的责任与传承。

春节与现代化的融合

随着时代的发展,传统节日的庆祝方式也在不断变化,但这些节日的核心意义并未改变。春节虽然在现代社会中变得更加商业化,但它仍然是家庭团聚、亲情交流的最佳时机。人们通过现代化的通讯工具、线上购物和物流配送等方式,使得春节的“团圆”不再受地域的限制。无论是大城市的繁华街头,还是偏远的乡村,春节的气氛依然浓厚,传统的习俗与现代科技融合得天衣无缝,使得节日的意义更加深远。

节庆传承的文化力量

中国的传统节日,不仅是民间的风俗习惯,它们更深层次的意义在于文化的传承与历史的记忆。每一个节日,都是一代又一代人通过生活经验、仪式活动和文化教育所传递下来的精神财富。随着社会的发展,这些节日的庆祝方式虽然不断调整,但它们所代表的核心价值观——尊重自然、尊重家庭、尊重历史,依旧鲜明。这种文化传承的力量,确保了中国社会的文化认同与民族凝聚力。通过节庆的庆祝,现代人不仅能够感受传统文化的魅力,还能找到自我认同与民族归属感,进一步促进了社会的和谐与团结。

每一个中国传统节日都是一部活生生的文化史,它们见证着历史的变迁,承载着人们的情感与祈愿。即使在现代化的浪潮中,这些节日依然牢牢占据着人们心中最温暖、最重要的位置。