中国四大节日是中国传统文化中的重要组成部分,每一个节日背后都承载着深厚的历史和丰富的民俗故事。这些节日不仅仅是传统的庆祝活动,更是民族精神和文化传承的体现。春节、清明节、端午节和中秋节,四大节日各具特色,背后都有着耐人寻味的民间传说、习俗和寓意。从祭祖祭神到庆祝丰收、驱逐邪祟,这些节日的传统活动深刻影响了几千年的中国社会生活。

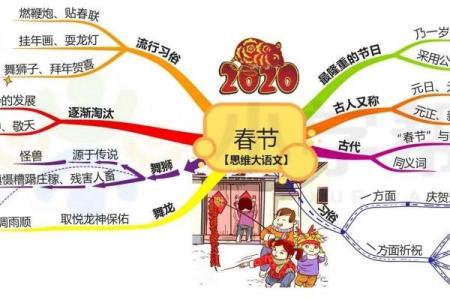

春节:家族团聚与驱邪除恶的时刻

春节作为中国最重要的传统节日,象征着辞旧迎新、团圆与希望。每年的农历正月初一是春节的正式开始,但事实上,春节的庆祝活动从腊月二十三的“祭灶”便开始了。人们在这一天祭拜灶神,祈求来年家宅平安,五谷丰登。春节的最大特点是家人团聚,外出的子女都赶回家与父母团圆,享受阖家欢乐的时光。团圆饭是春节的一项重要传统,餐桌上不可缺少的菜肴如鱼(象征年年有余)和饺子(象征财富)等,都是富有象征意义的食品。

春节的习俗中,最具代表性的便是“放鞭炮”与“贴春联”。放鞭炮源于驱邪除恶的传统,古人相信鞭炮的声音能吓走鬼怪,带来一年的好运。而春联则是人们在门窗上贴上对联,表达对新一年的祝福和期盼。春节的背后有着诸多的民间传说,其中最著名的便是“年兽”的故事。传说中,年兽是一只凶猛的怪物,常常在除夕夜侵扰村庄。人们通过放鞭炮和贴红对联的方式来吓跑它,从而保卫村庄的安宁。随着时代的变迁,年兽的故事逐渐演变成了春节庆祝活动的重要部分,成为了中国文化中不可或缺的元素。

清明节:祭祖与踏青的时光

清明节是中国传统的祭祀节日,也是春季的一个重要节气,通常在每年的4月4日至6日之间。这个节日的起源可以追溯到先秦时期,最早与寒食节有着密切的联系。清明节既是祭祖的日子,也是人们踏青、享受春光的时刻。清明节的民俗活动丰富多样,最具代表性的便是“扫墓”和“祭祖”。人们会在这一天前往祖先的墓地,清理墓碑,献上花束、香烛,祭品和纸钱,表达对先人的敬仰与怀念。

除了祭祖,清明节的另一个重要活动是踏青。春天的大地万物复苏,清明节正是感受大自然生机勃勃的最佳时机。踏青活动源于古人认为“春游可养生、增福气”的信仰,许多人会在清明节当天外出踏青,或是与家人朋友一起踏上山野,享受大自然的清新和生机。此外,清明节还有着“放风筝”的习俗。古人相信放风筝能够驱邪保安,避免灾祸的降临,风筝高飞寓意着祈愿和祝福。

端午节:纪念屈原与驱病避邪

端午节,又称龙舟节,是中国传统节日中最具地方特色的节日之一。每年农历五月初五,端午节的庆祝活动都会在全国各地盛大举行。端午节的主要习俗包括赛龙舟、吃粽子、挂艾草、戴香囊等。这些活动既有深刻的历史文化背景,也与端午节的传说息息相关。

端午节最广为流传的故事是关于伟大爱国诗人屈原的传说。屈原是春秋时期楚国的国君,因直言进谏而遭到贬谪。最终他因国破家亡,愤而投汨罗江自尽。当地百姓闻屈原投江后,纷纷划船前去救援,然而未能及时救出屈原。为了避免鱼虾侵食屈原的遗体,民众将糯米包成粽子投入江中,希望鱼虾吃掉粽子而不伤害屈原的尸体。由此,吃粽子成为端午节最具特色的习俗之一。

除了纪念屈原,端午节还与驱邪避灾有着密切的关系。端午节正值夏季,天气炎热,虫蚊繁多,古人认为这一天是邪气最旺盛的时节。于是,人们在家门口挂艾草、菖蒲等植物,以此来辟邪保安。孩子们也会佩戴香囊,象征着防病驱邪,保佑健康平安。

中秋节:团圆与思乡的节日

中秋节是中国四大节日之一,位于农历八月十五日,是一个象征团圆和思乡的节日。中秋节的传统活动多与月亮和家庭团聚有关,最具代表性的便是赏月和吃月饼。月亮在中国文化中象征着团圆与和谐,因此每逢中秋,家人们会围坐在一起,共享月饼、果品,赏月抒怀,传递着思乡之情和对美好生活的向往。

中秋节的起源有多个版本,但最广为流传的传说是嫦娥奔月的故事。相传,古时有一位英雄后羿,他射下了九个太阳,拯救了大地的生灵。为了奖励他,西王母赐给他一颗长生不老的仙丹。然而,他的妻子嫦娥在误食仙丹后飞升到了月宫,孤独终老。每年的中秋之夜,嫦娥会在月亮上遥望人间,寄托着她对丈夫后羿的深深思念。这个美丽的传说使得月亮在中秋节成为了寄托相思和团圆的象征。

除了嫦娥奔月的传说,中秋节的民间习俗还包括灯谜、舞龙舞狮等活动。中秋节的月饼不仅仅是一种传统美食,更承载着团圆和吉祥的祝福。月饼的形状多为圆形,象征着圆满与和谐。随着时间的推移,月饼的品种和口味也不断创新,但它仍然是中秋节桌上不可或缺的传统美食。

这四大节日背后的故事和习俗,反映了中国人对于家族、祖先、自然、社会以及生命的尊重与敬畏。从春节的年兽传说到中秋的嫦娥奔月,每一个节日都带有浓厚的文化印记,至今仍在代代相传,成为了中国文化宝贵的精神财富。