痣相学作为一种传统的面相学分支,早在几千年前的中国便有了其雏形。人们通过观察身体上的痣的位置、形状、颜色等特征,来推测个人的命运、性格以及健康状况。这种通过观察外部标志来解读个人内在的做法,是否具有科学依据?这个问题一直在现代科学界和民间理论中争议不断。本文将深入分析痣相学的历史背景、其理论基础以及与现代科学的关系,帮助读者全面了解这一话题。

痣相学的起源与发展

痣相学起源于古代中国,最早可以追溯到《黄帝内经》一书中提到的“形气相通”的理论,认为人的身体和内在的气场息息相关。通过观察人的外貌特征,尤其是皮肤上生长的痣,人们可以推测出一个人未来的运势、健康状况甚至是性格特点。这一理论逐渐融入到中国传统的五行学说、阴阳学说及天人合一的哲学体系中,形成了较为完整的痣相学体系。

随着时间的推移,痣相学逐渐传入日本、韩国及东南亚等地,成为这些地区文化中不可忽视的一部分。在不同地区,痣相学的解释也略有不同,但大体上都围绕着通过痣的分布、大小、颜色、形状等方面,来分析个人的命运和特征。

痣的类型与其象征意义

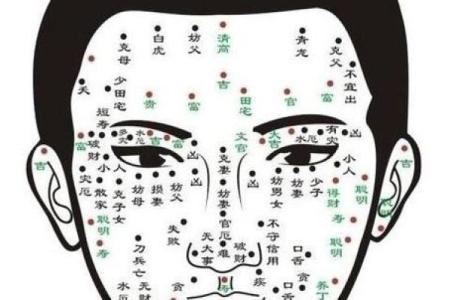

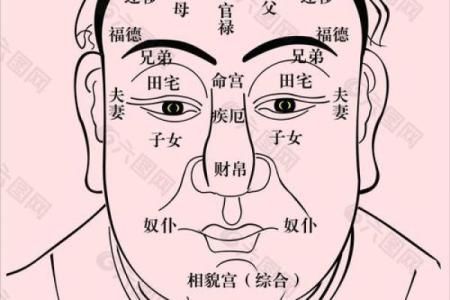

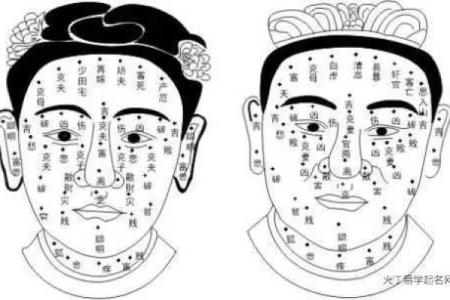

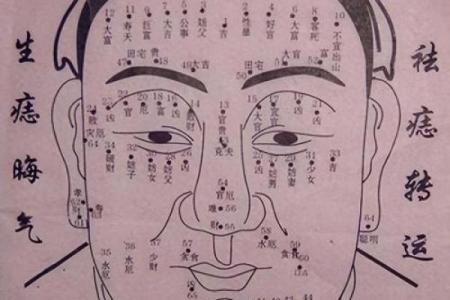

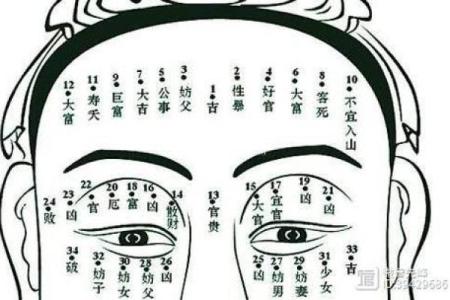

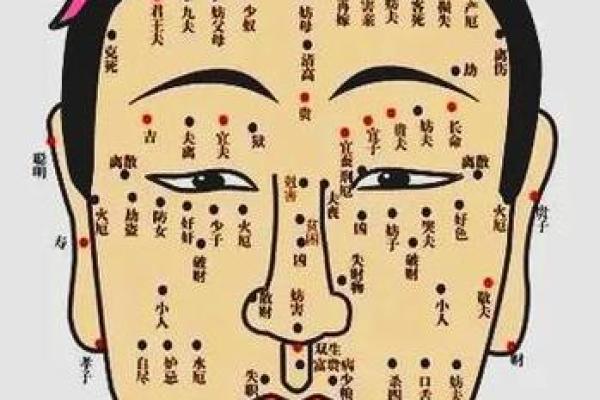

在痣相学中,痣的具体位置和形态被认为与个体的运势、性格以及生活中的某些重要事件密切相关。根据不同的部位,痣被分为多种类型,每种类型代表着不同的含义。例如:

- 面部痣: 面部痣通常与个人的性格、情感和事业等方面有关。位于额头上的痣,被认为与智力和事业运有关;鼻梁上的痣则可能暗示着与财富的关系;下巴位置的痣则与家庭和子女的运势紧密相连。

- 手部痣: 手部的痣被认为与一个人的潜力、运气和工作成就息息相关。比如在掌心中出现的痣,通常被认为与人的职业成就和创造力密切相关。

- 背部痣: 背部的痣则常常被解读为与一个人的精神状态、性格特征等相关。有些传统理论认为,背部痣的位置可能暗示一个人的命运有起伏,或是未来会面临一定的挑战。

此外,痣的颜色、大小以及形状也是痣相学中十分重要的分析维度。例如,深色的痣可能意味着命运中某些难以避免的波折,而小而清晰的痣则可能代表着好运和顺利的生活。

科学视角下的痣与命运

从现代科学的角度来看,痣并没有直接影响命运或性格的科学依据。痣本身是皮肤表面的一种良性肿瘤,通常由皮肤的黑色素细胞积聚形成。医学上,这些痣被称为“色素痣”或“黑色素痣”,大多数人身体上都或多或少会有一些,且这些痣通常是无害的。

然而,现代医学确实指出,痣的变化或异常(如突然增大、颜色改变或边缘不规则)可能提示皮肤癌等健康问题,因此,定期检查痣的变化对于健康至关重要。尽管如此,痣的位置、形态或颜色与一个人的命运、性格之间并没有直接的因果关系,科学研究也未能找到支持痣相学的实证数据。

痣相学与心理学的关系

虽然痣相学并没有科学依据来证明其对命运的影响,但它与心理学的某些理论存在一定的联系。人类在解读外界信息时,往往会赋予事物特定的意义。这种“意义赋予”现象在心理学中被称为“归因偏差”。根据这种偏差,人们可能会根据痣的位置和外观,构建自己对于生活事件的解读。例如,某些人可能会把位于特定部位的痣与某种好运或坏运相关联,进而影响他们的心理状态和行为选择。

有研究表明,人们往往会根据外貌特征来推测他人的性格或命运,而痣作为一种明显的外部标志,可能会引发类似的心理反应。这也解释了为什么痣相学在一些文化中流传至今,并受到人们的关注。

痣相学的现代应用

尽管痣相学缺乏科学支持,但它依然在一些文化中有着广泛的应用,尤其是在一些民间信仰和占卜活动中。许多人会通过痣的位置和外观来寻找心理安慰或解答疑惑。例如,在婚姻、事业选择等重大决策时,部分人会参考痣相学中的相关理论,作为一种心理上的指导工具。

同时,也有一些人将痣相学视为一种文化传统,认为它能够帮助自己更好地了解自身的特点与潜力,甚至改善个人的生活质量。对于这些人来说,痣相学的价值并不在于其科学性,而在于其在心理层面所带来的信心和正向能量。

尽管如此,科学界普遍认为,痣相学中的许多解释和推测,并没有严谨的科学依据,因此应该理性对待。在面对健康问题时,还是应该依赖现代医学和科学的手段,而非仅仅依据外观特征来作判断。

痣相学不仅仅是一种民间传统,它也体现了人们在长期文化积淀中对自我认知和命运的探索。通过对痣相学的了解,我们既可以更好地理解这一传统文化,也能更理性地看待其与现代科学的关系。