从汉字五行看古代智慧与文化传承

汉字作为中华文化的重要承载体,蕴含着深厚的哲学思想和文化智慧。五行学说作为中国古代哲学的重要组成部分,早在《易经》时期便开始影响着人们对自然、社会及人生的理解。而汉字作为文化的载体,五行的思想也渗透其中,形成了独特的语言与文化表现。通过从汉字五行的角度来审视,能够更清晰地感知古代智慧与文化传承的深远影响。

五行与汉字的关系

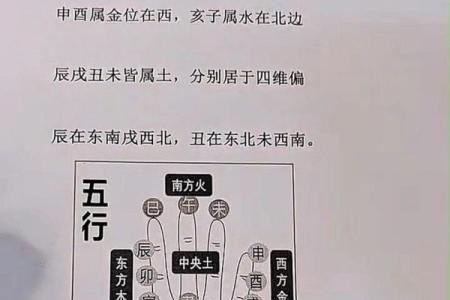

五行学说源自中国古代哲学,包含金、木、水、火、土五种元素,象征着宇宙万物的相互关系与变化。五行的相生相克理论不仅在中医学、天文学、易学等多个领域中有着广泛应用,也在汉字的构造和使用中得到了体现。汉字的形、音、义和五行的关系相辅相成,相生相克,形成了独特的文化内涵。

例如,"木"字与五行中的木对应,表示生命、成长、繁荣与变化。这个字的形态直接与自然界中的树木形象相联系,它不仅仅是一种物质的符号,更带有生生不息的哲理。类似的,"水"字象征流动与包容,"火"字则代表光明与热量,而"金"字与坚硬、力量的象征相关。通过这些字形,我们可以感受到五行思想如何渗透到日常语言和古代文化的方方面面。

五行理论与汉字字形的内在联系

汉字的字形往往与五行的某种特性相契合。例如,"火"字上部的三点火焰形状,就巧妙地表现了火焰燃烧的形态;"水"字下方的波纹则形象地表现了水流的动势。这种形态的设计不仅帮助人们更容易记住字形,还反映了古人对自然界规律的深刻观察与理解。

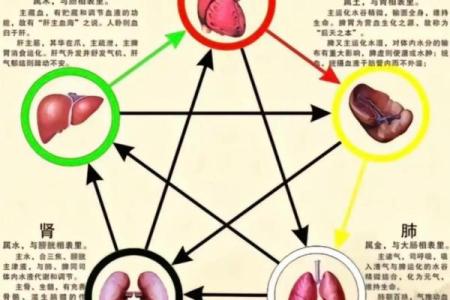

此外,一些字的结构也暗示了五行的相生相克关系。例如,"木"与"火"的关系较为密切,因为木材是火的燃料,而火的燃烧也使得木材的生命力迅速消耗。在字形上,"木"字的上半部分横向展开放射,象征着木的枝叶和生长,而"火"字的三点火焰则展现了火焰的向上跃动。通过这两个字,我们不仅能够理解五行中木与火的互动,也能从字形中感受到自然界中力量的相互转化。

五行学说在古代文化中的应用

在中国古代文化中,五行不仅仅存在于语言中,还广泛应用于生活的各个方面。无论是中医的诊断,还是《易经》的卦象分析,五行都被视为理解宇宙万象的关键工具。汉字中的许多词汇和成语都与五行的概念密切相关,体现了古人对天地自然、社会秩序的深刻理解。

例如,在中医中,五行理论用于体察人体的健康状况。木主肝,火主心,土主脾,金主肺,水主肾。每一个脏腑的功能与五行元素的特性息息相关,古代医学的治疗方法和药物配伍,往往也依据五行相生相克的理论来进行调整和安排。

在《易经》中,五行的相生相克理论构成了卦象的基本框架。通过易卦的六十四种排列组合,人们能够解读人生的变化规律和命运的起伏。五行的学说帮助古人将复杂的宇宙变化与人类的命运联系起来,形成了独特的命理学体系。

五行文化对后世的影响

汉字中五行的思想不仅仅影响了古代文化,它对后世的影响也十分深远。在中国传统文化中,五行哲学已经融入了人们的日常生活、艺术创作、建筑设计等多个领域。例如,古代的风水学中,五行理论被用来指导建筑和墓地的布局,通过五行的调和来寻求天地人之间的和谐。

在文学艺术中,五行也经常作为象征手段,用来表现人物的性格特征或人生的命运走向。例如,木可象征年轻、朝气和成长,火则代表激情与斗志,金象征冷静与坚韧,水则常被用来象征智慧与柔韧。这种五行的象征意义不仅丰富了文学作品的表现力,还为后来的文化创作提供了源源不断的灵感。

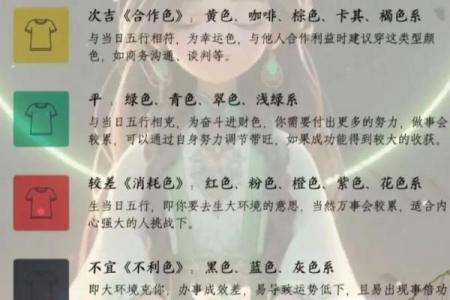

在现代社会,尽管科技飞速发展,但五行思想依然在许多领域中得以传承和发扬。例如,风水、命理、甚至现代管理学中,也常常能看到五行思想的影子。五行的相生相克关系,给了我们理解事物变动和多样性的另一种视角。

五行文化通过汉字这一载体,代代相传,成为了中华文化的重要组成部分。它不仅仅是哲学思想的体现,更是古代智慧对自然与人生的深刻洞察。通过汉字的五行象征,人们能够更好地理解世界的运行规律和生命的本质,从而在历史的长河中,找到与天地、与自然、与自我的和谐共处之道。