天干地支是中华文化中极具历史和象征意义的体系,它的起源可以追溯到古代中国的天文历法和哲学思想。天干地支不仅与中国传统的历法息息相关,还深深影响了中国的命理学、风水学、五行学等领域。其背后蕴含的深刻思想,不仅是古代天文学和历法的成果,也体现了古人对宇宙、自然及人生规律的理解与探索。本文将从天干地支的起源、发展以及其含义进行详细剖析,帮助读者更好地理解这一独特的文化遗产。

天干地支的起源与发展

天干地支的起源可以追溯到中国古代对天文现象的观察与记录。在古代,天文学家通过对天体的运行进行观察,发现了自然界中的周期性规律,逐步形成了天干地支的体系。天干地支最初与天体的运行周期、阴阳五行等元素密切相关。天干和地支最早出现在甲骨文和金文中,尤其是与古代历法的编制、节令的安排以及祭祀等活动紧密结合。

天干与地支的配对系统开始于中国夏朝时期,经过商朝、周朝的发展,逐渐成为了中国古代历法中的重要部分。最早的“干支”仅仅是用来标记年份和周期,随着社会的发展,逐渐扩展到月份、日子和时辰等不同维度,形成了一个完整的纪年系统。

天干的构成与含义

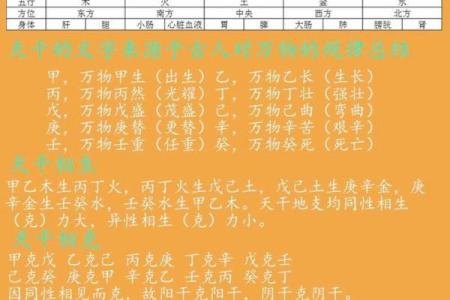

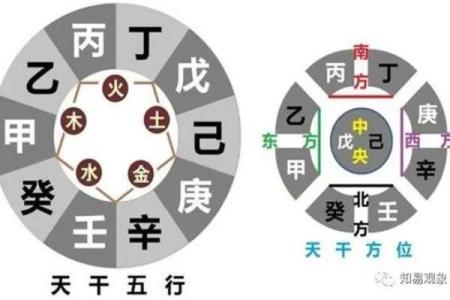

天干共有十个,分别为甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸。这十个天干不仅是记录时间的符号,每个天干背后还蕴含着深刻的哲学思想,尤其与五行理论紧密相关。

- 甲、乙为木,象征生长与变化。

- 丙、丁为火,象征光明与热力。

- 戊、己为土,象征稳定与承载。

- 庚、辛为金,象征坚硬与收敛。

- 壬、癸为水,象征滋润与流动。

每个天干的性质与五行的关系也决定了它们在不同环境中的表现。例如,甲木和乙木的变化和生长象征了木的旺盛力量;丙火和丁火则象征着火的热烈与急迫;戊土和己土表现出土的包容与稳重。这些天干在不同的历史和社会背景中都有着广泛的应用,无论是在占卜、命理分析,还是日常的时间记载中,都有其独特的作用。

地支的构成与含义

地支共有十二个,分别为子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。这十二个地支代表着一个完整的十二年周期,在古代中国的生活中,地支与天干搭配,形成了年份、月份、日子和时辰的标记系统。每一个地支不仅是一个时间单位,也与生肖、五行以及方位密切相关。

- 子(水)代表北方,象征寒冷和深沉。

- 丑(土)代表东北,象征收成和坚持。

- 寅、卯(木)分别代表东方,象征生长和希望。

- 辰(土)代表东南,象征稳定与变化。

- 巳、午(火)分别代表南方,象征光辉与热力。

- 未、申(金)代表西方,象征成熟与冷静。

- 酉(金)代表西南,象征完成与变革。

- 戌(土)代表西北,象征坚固与收束。

- 亥(水)代表北方,象征寒冷与深沉。

地支的这一循环系统,与天干的十个元素相互配合,构成了完整的“干支”纪年方式。在这一系统中,每个地支的性质和象征意义同样与五行理论结合,产生出不同的相生相克关系,对古代中国的社会结构、命理学等领域产生了深远影响。

天干地支的实际应用

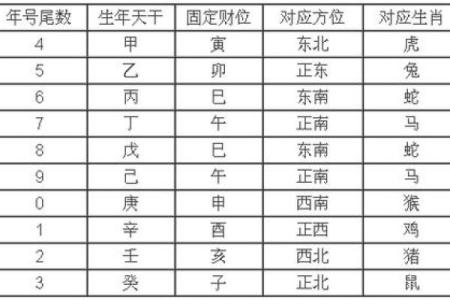

天干地支体系最常见的应用就是在中国传统的历法中,尤其是在纪年和定时的过程中。每一年的天干地支组合代表了一定的时间循环,形成了干支纪年法。例如,2024年是“甲辰年”,其中“甲”代表木,“辰”代表土,这样的组合象征着木和土的互动与相生。

此外,天干地支还广泛应用于命理学,尤其是八字命理。八字命理通过分析一个人的出生年、月、日、时的天干地支,推算出个人的命运和运势。每个人的出生信息与天干地支的排列组合相对应,形成了一个独一无二的命理图谱。通过对八字的分析,命理学家可以预测个人的运程、健康、财运等多个方面的变化。

除了命理学,天干地支还应用于风水学、传统节令的安排、祭祀礼仪等领域。例如,传统的节气和节令就与天干地支密切相关,农民依此调整播种与收获的时机,确保农业生产的顺利进行。

天干地支的文化象征

天干地支的体系,不仅仅是一个时间的记录工具,它还深刻地融入了中国古代的哲学思想,尤其是阴阳五行学说。五行学说认为,木、火、土、金、水五种元素相互制约、相互生长,构成了宇宙万物的基本法则。天干地支正是通过这种五行的相生相克,体现了人与自然、天地之间的和谐与平衡。

此外,天干地支还与中国的生肖文化紧密相连。十二地支中的每个地支都对应着一个生肖,形成了中国传统的十二生肖系统,进一步强化了天干地支在民间信仰与文化中的重要性。生肖的变换和干支的搭配,成为人们日常生活中不可忽视的一部分,无论是在婚嫁、择吉、命名等方面,都起到了重要的指导作用。

通过探讨天干地支的起源、构成、含义和应用,我们可以更好地理解这一古老文化遗产所蕴含的智慧与深意。天干地支不仅仅是时间的标尺,更是中国古代人民对自然、宇宙以及人生规律的深刻思考和总结。它是中国传统文化的一个重要组成部分,至今仍在许多领域中发挥着重要作用。