农历网天干地支与老皇历的历史渊源

中国的农历网天干地支与老皇历有着深厚的历史渊源和文化底蕴。农历天干地支作为一种古老的历法系统,不仅是传统中国文化的重要组成部分,也是中华民族几千年来记录时间、规划农业、生活和重要节令的智慧结晶。与农历天干地支相辅相成的老皇历,则是专门为皇室和官府制定的官方历法,常常包含了更多的天文、气象、历史和民俗等多方面的信息,具有较强的实用性和权威性。本文将深入探讨农历网天干地支的起源、发展以及它与老皇历之间的紧密联系。

农历网天干地支的起源与发展

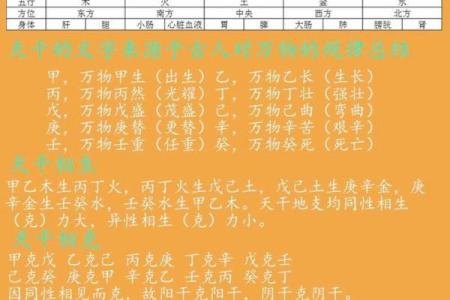

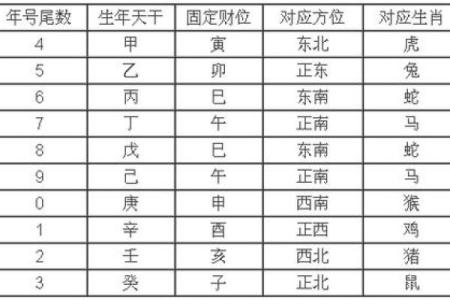

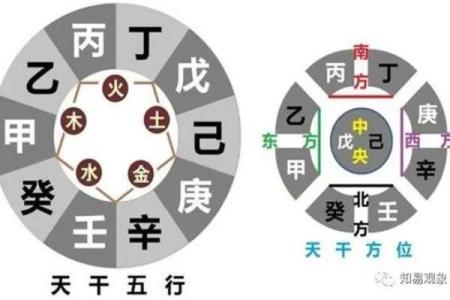

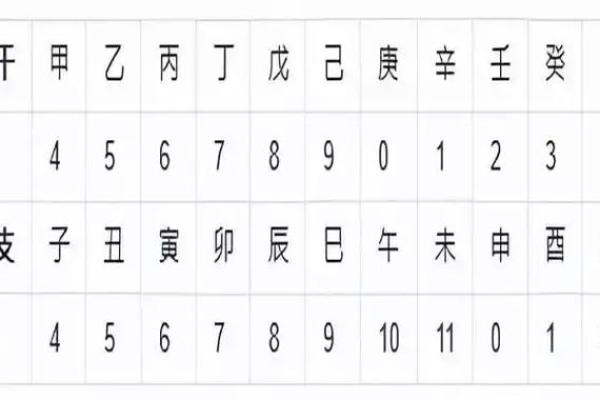

农历网天干地支系统源远流长,最早的记载可以追溯到公元前3千年的夏朝时期。当时的古人通过观察天象、天文现象以及季节变化来制定历法,逐步形成了天干地支的组合方式。天干是十个符号,分别为甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸;地支则是十二个符号,分别为子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。这两者通过相互配合,形成了六十年一循环的周期,称为“六十甲子”。每一个年份都由天干与地支的某一对组合来表示,比如甲子年、乙丑年等。

天干地支不仅用于标记年份,还被广泛应用于月、日、时等方面,成为了中国古代时间管理的核心工具。农历中的二十四节气、五行八字等都是基于天干地支的演变和应用,体现了古人对天体运行和自然规律的深刻理解。

老皇历的历史与功能

与普通农历不同,老皇历是专门为古代中国帝王及其朝廷使用的官方历法,具有较高的政治与宗教色彩。老皇历不仅记录了年、月、日的天干地支,还详细标注了节令、节气、重大节日、祭祀活动及适合出行、结婚等重要事项。它的最大特点是依据天文现象进行预测,注重阴阳五行的变化,几乎涵盖了古代人民的日常生活。

老皇历的产生可以追溯到周朝时期。当时的帝王依靠天文观察来决策国家大事,历法成为了与天命相关的重要工具。到了汉代,皇帝命令专门的天文学者和历法专家编制《太初历》,并加以广泛使用。唐宋时期,老皇历的编制更加完善,开始融入了更多的天文、气象学以及民间信仰的内容。尤其是在清朝,皇帝更是将老皇历作为朝廷决策的重要依据之一,时至今日,依旧被一些人视为极为精准的“命理宝典”。

天干地支与老皇历的密切联系

天干地支与老皇历之间有着密不可分的联系。老皇历所标注的天干地支其实就是农历网天干地支的延伸与应用。农历天干地支每年都会有所变化,而这些变化不仅反映出天文和气象的规律,也反映了帝王和人民生活中的不同层面。比如说,农历的每一个年份都是根据天干与地支的组合来标示的,而这其中的天干地支会影响到气候变化、农业生产、民生疾苦等方面。与此同时,老皇历也会依据这些变化来指导国家政务、民间活动、风水布局等方面的决策。

例如,老皇历上会明确标示每年的天干地支,指示哪些年份适合出征、哪些年份适合婚丧,哪些年份可以进行重要的建筑工程等。在这样的背景下,天干地支成为了古代社会的“时间管理系统”,它不仅仅是一个时间的度量工具,更与整个社会的运转息息相关。

农历天干地支与民间生活的互动

在古代,农历天干地支与民间生活密切相关,尤其体现在农业生产、节令祭祀和家庭活动中。中国传统农耕社会十分重视节气和节令的变化,天干地支不仅帮助农民安排农事活动,还与民间的宗教、风水等活动结合,形成了完整的“时运”理论。

以“甲子年”为例,这是天干地支中的一个重要周期,代表着新一轮的时间循环开始。在一些传统的节庆和重要仪式中,人们会特别重视这一年的天干地支,认为这代表着一个新的机遇和挑战。农民在春耕秋收时会参考老皇历上的天干地支预测,判断适合的播种和收获时机,以此来保障粮食的丰收。

而在家庭生活中,很多家庭还会根据天干地支来选择重要的生活事件,比如婚嫁、搬家等,认为天干地支的组合影响到家族的运势和未来的命运。老皇历的作用不仅仅局限于皇帝和官员,它也广泛渗透到普通百姓的生活中,成为他们决策和安顿生活的重要依据。

天干地支与现代社会的影响

虽然现代社会已经脱离了农耕时代,农历天干地支和老皇历在日常生活中的应用逐渐减少,但它们仍然在一些领域保留着深远的影响。现代中国的传统节日大部分还是依据农历和天干地支来确定,像春节、端午节、中秋节等重要节日,依旧按照天干地支的组合来安排日期。而许多民间信仰和传统习俗,也离不开天干地支的指导。

此外,天干地支在中国的命理学中占据着举足轻重的位置,八字命理学便是根据天干地支来推算一个人出生时的五行八字,以此分析命运与运势的变化。现代人虽然已不再像古代那样依赖老皇历来决定生活大事,但这种文化遗产依然在风水、命理学等领域得到广泛应用。

从某种意义上说,农历网天干地支与老皇历是中国文化的一部分,它们体现了古人对于天文、自然规律的深刻理解,也反映了中国古代社会的管理智慧与文化传承。虽然时代变迁,科技发展,但这套历法和系统依旧在今天发挥着它独特的影响力。