天干地支系统是中国古代文化中的一个重要组成部分,它不仅是一种用来表示年份、月份、日期和时间的计量系统,更是一种深刻反映天人合一哲学思想的文化象征。这个系统的独特之处在于它的周期性、组合性和象征性,背后蕴含着丰富的天文、哲学、历史等多个层面的知识。那么,为什么古人选择了天干地支来构建时间单位,而非其他的方式或单位呢?要回答这个问题,我们需要深入了解天干地支的起源、发展以及它如何与古代中国的宇宙观、世界观和社会结构相契合。

天干地支的起源与历史背景

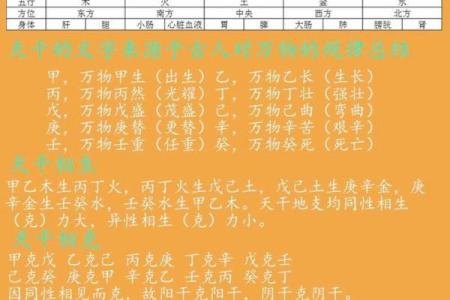

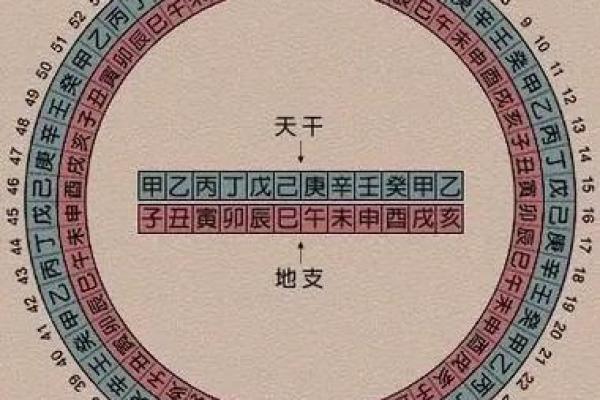

天干地支的使用最早可以追溯到公元前3000多年的中国上古时期。传说中,天干地支是由黄帝时代的神农氏发明的,但考古学和历史学家普遍认为,天干地支的实际形成是在商代和西周时期,它与古代的天文历法和农耕社会的需求紧密相关。天干地支包括十个天干(甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸)和十二个地支(子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥)。这两组元素通过组合形成60年一个周期,称为“甲子周期”,这不仅是时间的计量工具,也是人与自然、社会相互联系的一个象征。

天干地支与天文历法的关系

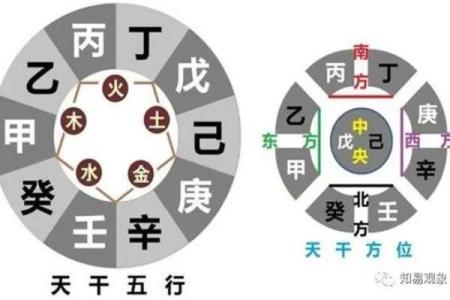

天干地支之所以成为古人衡量时间的重要工具,根本原因在于它与天文现象的密切关联。在古代中国,天文学是国家管理和农业生产的重要基础。天干与地支的组合方式,不仅可以精确反映太阳和月亮的周期变化,还能够对季节、气候变化和农耕活动进行指导。比如,地支中的“子、丑、寅”等对应着特定的季节,天干中的“甲、乙、丙”等则和五行(木、火、土、金、水)相对应,每个天干地支组合的年份都蕴含着不同的五行特性,影响着气候、风水、健康等方面。

这种时间的分割方式,帮助古人通过观察自然现象来指导农业生产、祭祀活动以及社会治理。比方说,地支中的“春分”对应“寅”,而“秋分”对应“申”,这体现了古人通过四季变化来规划农事活动的智慧。与天干的五行属性结合后,天干地支不仅具备了时间记录的功能,还反映了自然界的生生不息和周期循环。

天干地支与五行理论的结合

天干地支系统的另一大特点是它与五行理论的结合。五行理论是古代中国哲学体系中的一个重要部分,它认为宇宙间的一切事物都由五种基本元素——木、火、土、金、水——构成,这些元素互相作用、相生相克,维持着天地间的平衡与和谐。天干中的每一位都与五行中的某一元素对应,例如“甲”和“乙”对应木,“丙”和“丁”对应火,“戊”和“己”对应土,“庚”和“辛”对应金,“壬”和“癸”对应水。这种五行的循环影响着每一个天干地支组合的属性和意义,进一步丰富了这个时间计量系统的层次。

因此,天干地支不仅仅是时间的标记,它们也能帮助古人分析和预测不同年份的特性。例如,某一年可能是“戊辰”年,意味着这一年土和龙的能量比较强,可能会影响当年的气候、农业收成,甚至民众的健康。因此,天干地支不仅有助于记录历史,还能成为预测和调节生活的一种方式。

天干地支与社会结构的紧密关系

天干地支的选择并非仅仅基于天文和自然规律的考虑,它还和古代中国的社会结构及治理思想密切相关。首先,天干地支系统体现了古人对世界运作规律的深刻理解,天干十个,地支十二个,它们共同形成一个六十年的循环,而这个六十年的周期恰好与人类社会的代际传承和王朝更替相契合。每一个天干地支的组合代表着一个特定的时代,甚至王朝的兴衰变化。

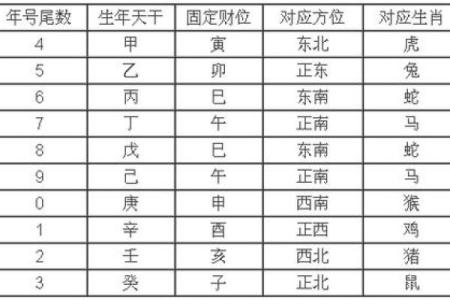

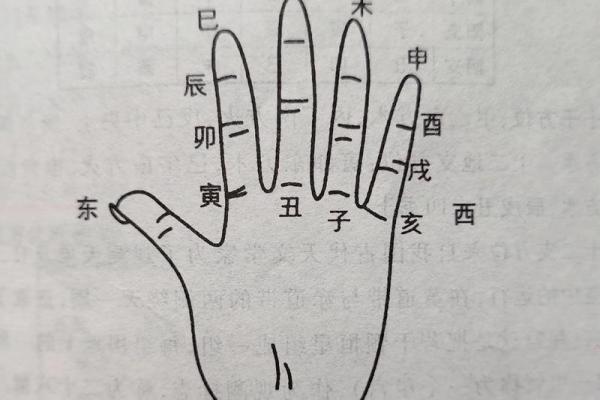

其次,天干地支也与占卜、命理学紧密相关。在中国古代,天干地支被广泛用于八字命理、风水预测等方面。通过分析个人的出生时间(即年、月、日、时的天干地支组合),古人可以推算出一个人一生的运势、健康状况等。这种以天干地支为基础的命理学,至今仍对中国及东亚文化产生着深远影响。

为什么选择天干地支而非其他时间单位

那么,为什么古代中国选择了天干地支系统,而没有采用其他的时间计量方式呢?答案可能和古人对宇宙和自然法则的理解密切相关。天干地支的独特性在于它不仅仅是一个单纯的时间单位,它是一个多维度的符号系统,能够兼顾天文、哲学、社会和文化的各个方面。与其他时间单位相比,天干地支系统具有更强的象征意义,它不仅可以划分时空,还能体现出对天地间循环和生命变化的深刻认识。此外,天干地支与五行、阴阳等哲学思想的结合,使其成为了一种跨越时间与空间的文化符号,具有深厚的文化积淀和民族认同感。

因此,天干地支不仅仅是一个时间测量的工具,它代表了古人对世界的理解,对自然法则的尊重,以及对社会秩序的追求。这种系统的合理性、周期性和象征性,使得它在中国乃至东亚文化中得到了广泛的应用,并且流传至今,成为了中华文化的重要组成部分。