婆家命与家庭文化的关系在中国传统文化中占有重要位置。这一关系不仅影响着家庭成员之间的互动,也深刻地影响着夫妻的生活方式与情感维系。通过分析婆家命的含义及其在家庭文化中的作用,我们能够更好地理解家庭内外的文化传承和社会关系的复杂性。婆家命指的是一个人因嫁入特定家庭后,所受家庭文化、习惯以及价值观的潜移默化影响。它不仅仅是个人婚姻中的一部分,更是对个人生活、行为、性格及未来发展方向的深刻影响。

婆家命的文化根源

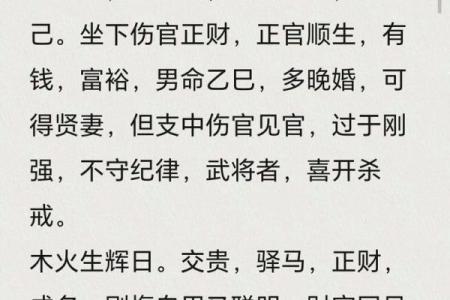

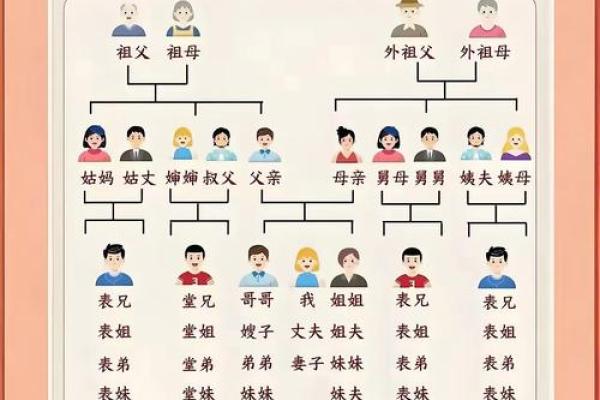

中国传统社会中,家庭是社会的基本单位,夫妻关系常常被认为是“家”的根基。婆家命与这种家庭结构的密切关系密不可分。从古代的家族观念来看,一个家庭不仅是亲密关系的聚集地,更是文化和价值观的传承者。尤其在婚姻中,女性嫁入婆家后,家庭文化的差异性常常成为她个人命运的重要因素。婆家中的风俗习惯、家庭教育以及家族成员的性格特征,都可能成为她生活方式、情感模式乃至社会行为的潜在影响力。

这种影响从日常生活的点滴开始。例如,婆家若注重传统礼仪、孝道教育,那么新媳妇便有可能在此环境下得到相应的文化熏陶,逐步培养起尊重长辈、恪守家庭义务的观念。而如果婆家的家庭文化较为开放、宽松,女性在此家庭中的角色定位和行为表现,或许会更具独立性与自由度。

婆家命与婚姻生活的互动

婆家命的影响不仅体现在嫁入家庭后,还是一个伴随终生的文化历程。在传统观念中,婚姻被视为两家文化的结合,夫妻双方不仅要携手建立自己的家庭,还需要在各自原生家庭的文化背景下找到平衡。新媳妇在婆家中地位的变化,往往伴随着其对婆家文化的适应过程。这个过程可能会顺利,也可能充满挑战。比如,在一个重视家族传承、习惯传统生活方式的婆家中,媳妇如果未能适应这些文化,可能会面临来自婆家的压力,甚至影响婚姻的和谐。而婆家文化的冲突也可能直接影响夫妻关系,形成矛盾和隔阂。

例如,婆家是否遵循严格的家庭等级制度,是否有明确的家务分工,都会直接影响夫妻二人生活中的合作与分担。如果婆家文化中存在重男轻女的观念,女性可能会在婚姻中感受到来自丈夫的潜在压力,甚至在子女教育等方面受到限制。这种文化背景的不同,可能会让婚姻生活呈现不同的面貌,影响夫妻之间的沟通与理解。

婆家命对子女教育的影响

婆家命不仅仅影响夫妻关系,它对后代的教育也起到至关重要的作用。在中国传统家庭中,父母不仅是子女成长的导师,婆家的文化氛围也会潜移默化地影响孩子的性格和观念。尤其是在婆家中,祖辈对孙辈的教养模式和育儿方式,可能会对孩子产生深远的影响。比如,如果婆家注重儒家传统教育,注重礼仪与道德规范,那么这种教育理念就会传递给孩子,成为他们成长中的一部分。

然而,婆家命的影响也有其复杂的一面。在一些家庭中,婆家的文化可能更加保守甚至带有一定的封建色彩,这种文化氛围可能会对孩子的性格塑造产生负面作用。相反,现代化的婆家文化可能会鼓励孩子独立、创新,并培养他们的个性。这些文化差异的存在,让每一个家庭都有了不同的教育方式与家庭氛围,从而塑造出不同的子女成长路径。

婆家命与夫妻亲密关系的微妙作用

婚姻中的亲密关系不仅受两个人性格的影响,婆家命的作用也是一个不可忽视的因素。在很多情况下,丈夫的成长环境、他对婆家的认同以及他与父母的关系,都会间接影响夫妻之间的亲密度。例如,丈夫如果在婆家中习惯了父母强烈的干预,他可能会在婚姻生活中无意识地重复这种模式,对妻子的生活产生过度控制,甚至影响夫妻之间的信任与亲密。而如果婆家文化更加尊重个体的空间,丈夫与妻子之间可能会保持更健康的界限感与独立性。

此外,婆家成员,尤其是公婆在婚姻中的角色扮演,也会影响到夫妻的互动模式。公婆的参与度过高可能使媳妇感到生活受限,造成夫妻双方的关系压力。而如果婆家文化注重相互尊重和界限,夫妻关系则有更多的空间去发展和维持。每一个婆家的文化背景,都会在不同程度上影响夫妻的互动和婚姻质量。

婆家命对个人命运的长远影响

婆家命不仅仅是婚姻生活中的一个短期影响因素,它还可能深刻影响个人未来的命运轨迹。尤其是在中国传统家庭中,女性常常在婆家中承担着家庭文化传承的责任。她不仅要适应和融入婆家文化,还可能需要将这种文化延续下去,影响未来的子女。婆家文化中存在的优良传统或不足之处,都可能成为她未来发展的重要因素。

此外,婆家命的文化熏陶对于女性的性格塑造与社会适应能力也有着直接关系。在一些高度重视家庭责任和子女教育的婆家中,媳妇的角色往往会促使她更注重家庭的和谐与稳定,可能会形成她勤勉持家的特质;而在一些倡导个人独立、宽松家庭结构的婆家中,女性可能会发展出更强的独立意识,追求自己的事业与兴趣。

婆家命不仅仅是影响婚姻生活的一个因素,它深刻地嵌入到个人命运的轨迹中,直接决定着个人的成长、选择以及对未来的规划。在这个过程中,家庭文化的力量显得尤为重要,成为每个人生命历程中的潜在推动力。