乾隆年间,北京城的规划和发展深受风水学说的影响,风水作为中国传统文化的重要组成部分,早在明清时期就对城市的布局和建筑设计产生了深远的影响。乾隆帝作为清朝的一代盛君,不仅注重政治、经济和文化的繁荣,也非常重视风水理论在皇城和京城建设中的应用。风水不仅仅是居住的方位选择,更是与帝王命运、国家运势紧密相连的深层文化符号。北京城的规划与风水理念的结合,成就了这座古老城市独特的布局和氛围,也为后人提供了许多可以借鉴的经验和智慧。

风水学的基本理念与北京城的风水影响

风水学的核心理念是人与自然、天地之间的和谐关系,强调通过选择合适的地理位置、方位、气场等因素来达到最佳的居住环境和运势。在北京的规划过程中,乾隆皇帝深知风水的这一理念,他不仅依照风水理论设计了皇宫、街道和建筑群,还注重天时、地理、气候等各方面的影响因素。为了让城市的整体布局符合风水要求,北京城的方位、街道的布局、建筑物的设计以及帝王的居所都被精心安排,力求通过这些细节促进国家的繁荣和稳定。

北京城坐落在华北平原的中部,地势相对平坦,周围被山脉环绕,这一自然地理条件本身就符合风水学的基本要求。乾隆帝继承了明朝时期北京的风水规划理念,进一步优化了这一布局,使得北京在风水学上达到新的高度。北京城的规划,尤其是在乾隆时期,不仅是一座政治和文化的中心,也是在风水学上经过精心设计和调整的结果。

紫禁城的风水设计

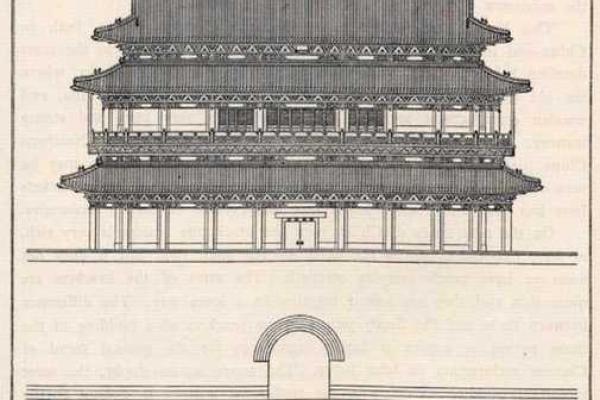

紫禁城作为北京城最重要的建筑群,其风水设计尤为讲究。在风水学中,皇宫代表着国家的命脉,而紫禁城则是帝王权力的象征。乾隆帝非常重视紫禁城的风水布局,他坚信宫殿的朝向、结构和装饰会直接影响到国家的运势和皇帝的健康长寿。因此,紫禁城的规划和设计不仅考虑了美学和功能性,也充分融入了风水学的理念。

紫禁城坐北朝南,背靠西山,前方开阔的景象符合风水中的“背山面水”原则。这样的布局能够保住宫殿的气场,使得皇帝在宫中能够享有稳定和旺盛的气运。宫殿的正门——午门正对着南方,象征着阳气和皇帝的威严。宫殿内的建筑按照严格的风水原则排列,每一座殿宇和厅堂的布局都讲求阴阳五行的平衡,以及吉凶的预测。

北京城的街道与风水布局

除了紫禁城,乾隆时期的北京城街道布局也深受风水学的影响。北京的街道呈现出严格的纵横交错格局,呈现出“九宫八卦”式的方位分布,极具对称性和规范性。这种街道布局不仅是为了提高城市的通行效率,更是风水学中“气流畅通”的体现。在风水中,街道的畅通无阻有助于气场的流通,有利于整个城市的繁荣和发展。

乾隆时期,尤其是街区的划分,也遵循了风水学中的“风水五行”理论。例如,东城区和西城区分别代表着木和金,南城代表火,而北城则代表水,这样的布局象征着天地间五行的平衡,确保了北京城在风水上的和谐。

乾隆时期的园林与风水理念

在乾隆帝的统治下,北京不仅是一座现代化的城市,同时也是一座融合了自然景观和风水智慧的城市。北京城内的园林和皇家花园如颐和园、圆明园等,也充分融入了风水学的元素。这些园林不仅是皇帝和贵族的休闲胜地,更是风水布局的巧妙体现。

以颐和园为例,其整体布局遵循了风水学中的“水是财富的象征”原则。园内的昆明湖水面辽阔,湖水的布局与背后的山脉相映成趣,体现了“水山相依”的风水原则,既能够帮助营造和谐的气场,又能保障皇帝在园中的安宁与健康。园林中的桥梁、亭阁、石山等元素也都符合风水学中“藏风聚气”的要求,确保了园林的气场顺畅,达到风水所讲求的“气流合一”。

乾隆的风水思想与城市文化

乾隆帝的风水观念不仅限于建筑设计和城市布局,还深刻影响了整个社会的文化氛围。在乾隆时期,北京的文化生活与风水思想密切相关。风水学在建筑和景观设计中占据了重要地位,甚至一些文人、学者也开始研究和讨论风水与文学、艺术的结合。乾隆帝对风水的重视,使得风水逐渐融入了朝廷的决策与民众的日常生活中,形成了一种独特的城市文化氛围。

在这种氛围中,北京的建筑风格逐渐形成了传统与创新并存的特点,既保留了传统的风水布局,又在建筑设计上注入了新的思维和理念,确保了城市在现代化过程中依然能够保持良好的风水环境。乾隆时期,北京的城市发展不仅注重政治、经济的建设,也注重了与自然环境和文化底蕴的和谐融合,这种独特的风水思想至今仍影响着人们对北京城的认知与理解。

北京市的风水布局,尤其是在乾隆年间的规划中,体现了古代中国对自然与人类生活之间和谐关系的深刻理解。通过皇宫的设计、街道的布局、园林的建设等各个方面的细致考虑,乾隆帝将风水学与城市发展紧密结合,不仅创造了一个符合法则的城市环境,也为后人留下了宝贵的文化遗产。