中国传统节日承载着丰富的文化内涵和历史背景,每一个节日不仅仅是人们聚会和庆祝的时刻,更是对传统文化、家族团聚、生活智慧和自然变迁的礼赞。从春节到中秋,从端午到重阳,这些节日形式各异、意义深远,体现了中国人民对自然、对祖先的敬仰以及对美好生活的向往。每个节日的庆祝方式和风俗活动,都是深入人心的文化遗产,展现了中国悠久的历史传承和人民对美好生活的追求。本文将通过细致的描述,带领读者深入探讨这些节日的独特魅力与庆祝方式。

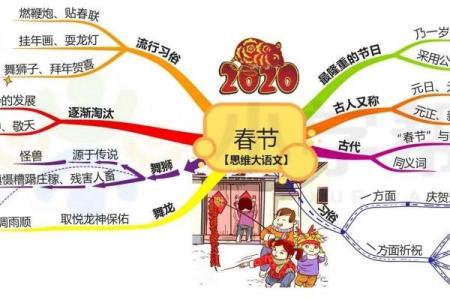

春节:象征团圆与新生

春节是中国最为重要的传统节日,它标志着农历新年的到来,象征着辞旧迎新、祈求吉祥。春节期间,家庭成员无论身处何地都会尽可能回到家中团聚。除夕夜,家庭团圆饭是春节的重头戏,桌上摆满了丰盛的菜肴,尤其是象征着好运和富贵的“鱼”和“饺子”。除夕夜守岁的习俗也充满了象征意义,寓意着守护家人平安,迎接新一年的到来。大年初一,穿上新衣,拜年是常见的活动,尤其是年轻一辈给长辈送上祝福,表达孝敬之情。

春节的另一大亮点是各地的年俗活动。舞龙舞狮、放鞭炮、贴春联、挂灯笼,这些都充满了浓厚的节日气氛。春节期间,各地还会举行盛大的庙会和民间艺术表演,体现了中国传统文化的多样性和丰富性。

清明节:缅怀先祖与踏青

清明节,是中国传统的祭祖节日,通常在每年的4月4日或5日。这个节日不仅有着深厚的文化根基,还体现了中国人对祖先的崇敬和对家族传承的重视。清明节当天,许多家庭会回到故乡扫墓,祭拜祖先,清理墓地,并献上食品、鲜花等祭品。这一活动既是一种对先人敬意的表达,也是一种精神上的传承。

除了祭祖,清明节还有踏青的习俗。在这个时节,大地复苏,春意盎然,人们常常在这个节日里外出踏青,享受大自然的生机。古人认为,清明时节的外出活动有助于驱邪避灾、增强体质,因此很多家庭会带着孩子去郊外游玩,呼吸新鲜空气,亲近自然。

端午节:纪念屈原与家国情怀

端午节是为了纪念中国古代伟大的爱国诗人屈原而设立的,时间定在农历五月初五。端午节有着悠久的历史,习俗丰富多彩。最为人熟知的是吃粽子和赛龙舟。粽子,作为端午节的传统食物,形状各异,馅料丰富,从传统的豆沙、肉馅到如今的创新口味,粽子已经成为端午节不可或缺的一部分。

赛龙舟是端午节最具地方特色的活动之一。龙舟比赛源远流长,每年各地都会举行盛大的赛事,竞赛选手划动着长长的龙舟,伴随锣鼓的节奏,彰显着勇气和团结。龙舟赛不仅是一项体育赛事,也蕴含着深厚的文化象征,象征着人们对屈原的纪念以及对家国情怀的传承。

中秋节:团圆与赏月

中秋节是中国人传统的团圆节,时间定在农历八月十五。这一天,家家户户都会聚在一起,分享月饼,欣赏圆月,表达对亲人、对家园的思念之情。月饼作为中秋节的代表性食品,已经成为了象征团圆与和谐的文化符号。不同地区的月饼口味各异,从传统的豆沙月饼到如今的冰皮月饼、咸蛋黄月饼,每一种都包含了不同的地方特色和文化情感。

中秋节的庆祝活动除了吃月饼和赏月,还有舞龙舞狮、猜灯谜等民间活动。在一些地区,还会举行灯会、放天灯等仪式,寓意着美好的愿望与期盼。这些活动不仅富有娱乐性,也充满了浓郁的节日氛围和亲情的温暖。

重阳节:敬老与登高

重阳节,又称“老人节”,时间是在农历九月初九。这一节日是中国传统的敬老节日,起源可以追溯到古代的“登高远眺”习俗。重阳节的庆祝活动通常包括登高、赏菊、饮菊花酒等。登高不仅是为了锻炼身体,寓意着远离灾难,也象征着对老人的祝福和关爱。

此外,重阳节的另一项重要传统就是佩戴茱萸,这是一种带有驱邪避灾、保平安的象征意义的植物。随着时代的变迁,重阳节逐渐演变为全国范围内的“老人节”,许多家庭会在这一天关心长辈,送上节日的问候和祝福,表达对老人的敬爱。

元宵节:灯火辉煌与喜庆热闹

元宵节是春节后的第一个月圆之夜,通常在农历正月十五日。这个节日也被称为“灯节”,具有浓厚的民间色彩。元宵节的最大亮点是观灯和吃元宵。传统的元宵由糯米粉做成,内陷一般是甜的,如芝麻、红豆等,吃元宵象征着团圆和和谐。

在元宵节,灯会和花灯展是各地庆祝活动的重要组成部分。人们会制作和欣赏各种形式的彩灯,灯光点亮夜空,给节日增添了浓郁的喜庆氛围。此外,元宵节的另一项传统活动是舞龙舞狮,热闹的街头庆典和烟火表演,展示了中国节日的独特魅力。

中国的传统节日不仅仅是纪念历史、缅怀先人,它们通过独特的庆祝方式和习俗,体现了对生活、自然、家族与社会的深刻理解。这些节日不仅富有文化内涵,也为人们提供了与亲友共度美好时光的机会,增强了人们对传统文化的认同感和归属感。每一个节日,都是中华文化悠久历史的一部分,它们共同织就了中国人民精神世界的绚丽图景。