端午节是中国传统的节日之一,每年的农历五月初五,家家户户都会举行丰富的庆祝活动。在这些活动中,喝雄黄酒是一项悠久的传统习俗,至今仍然在一些地区广泛传承。雄黄酒,作为一种独特的节日饮品,不仅有着浓厚的文化底蕴,更蕴含着深刻的象征意义。本文将详细介绍端午节喝雄黄酒的历史渊源、文化内涵以及现代意义,帮助大家更好地理解这一传统习俗的独特魅力。

雄黄酒的历史渊源

雄黄酒作为端午节的传统饮品,其历史可以追溯到古代中国。早在战国时期,便有关于端午节的记载,而雄黄酒的使用则始于汉代。雄黄,又叫“雄黄矿”或“黄硫矿”,在古人眼中是一种具有强烈药性的物质,传统医学认为它能驱邪避鬼,预防瘟疫。在古代,五月初五被认为是“毒月”,这一天是阴气最重、邪气最盛的时候,因此人们为了驱除这些不利因素,常在端午节当天饮用雄黄酒。雄黄酒不仅能够清热解毒,还被认为可以避邪驱鬼,保证家庭的安康与顺利。

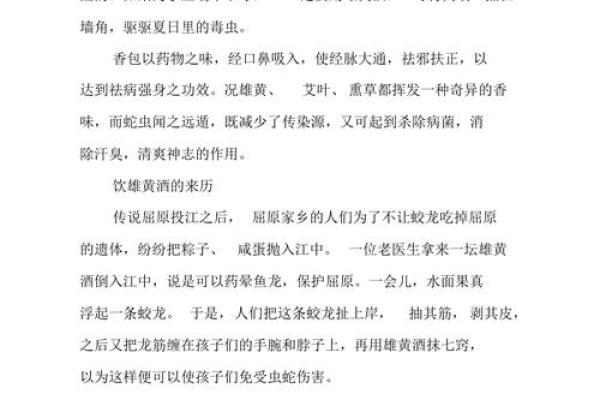

在古代,饮用雄黄酒的习俗,通常与佩戴香囊、插艾草、挂钟馗像等习俗结合,形成一整套端午节的保平安、除灾难的仪式。雄黄酒的主要成分是雄黄和白酒,制作时将雄黄溶解在白酒中,再加入一些草药等成分,药效显著,深受人们喜爱。

雄黄酒的文化象征

端午节喝雄黄酒不仅仅是为了防病避邪,更承载着深厚的文化象征。在中国传统文化中,雄黄酒被视为一种“化解不祥、祈求吉祥”的符号。每年的端午节,家庭成员尤其是小孩,会在大人的照顾下喝上一小杯雄黄酒,寓意着消除身体的毒素、保护健康。这一习惯反映了古人对健康的关注以及对自然力量的尊重。

雄黄酒的另一个象征意义与端午节的历史背景密切相关。端午节最初是为了纪念屈原的,屈原不仅是爱国诗人,也是一位深受人民尊敬的文化人物。在一些地方,人们认为端午节通过饮用雄黄酒,能够表达对屈原忠诚和清正的敬仰。此外,雄黄酒与艾草、菖蒲等植物的搭配,进一步强调了节日与自然的联系,表明人们对天地神灵的崇拜与敬畏。

现代端午节喝雄黄酒的变化与意义

随着时代的发展,现代社会的端午节饮食习惯发生了变化,雄黄酒的使用在一些地方逐渐减少。由于雄黄本身含有一定的毒性,过量饮用可能对健康产生不利影响,现代医学对此提出了警示。因此,在一些城市和年轻人群体中,雄黄酒已经不再成为普遍的饮品。然而,这并不意味着端午节的传统文化就此消失。现在,很多地方通过举办端午节文化活动,向公众普及传统文化的精髓,强调通过健康的方式来纪念这一节日。

现代端午节喝雄黄酒的方式,也有了一些变化。在一些地区,雄黄酒不再用于饮用,而是作为文化符号存在。许多地方会制作雄黄酒的模型或仿制品,作为装饰品和节日礼品。这种做法不仅保留了传统习俗的象征意义,也避免了其潜在的健康风险。同时,雄黄酒的文化内涵在今天也被赋予了新的诠释,它被看作是团圆、幸福、健康的象征,提醒人们珍惜家人和亲情。

喝雄黄酒的习俗在地方上的差异

在中国不同的地区,喝雄黄酒的习俗有着不同的表现形式。在南方的部分地区,如福建、广东等地,端午节期间仍然会制作雄黄酒并分享给亲朋好友。与此不同的是,北方一些地方则更注重端午节的其他传统,如包粽子、赛龙舟等,雄黄酒的饮用习惯较为淡化。

一些民间传说和习俗也影响了雄黄酒的饮用方式。例如,在有些地方,端午节当天,家长会用雄黄酒轻轻涂抹在孩子的额头或手腕上,象征着除邪保平安,而不是直接饮用。这样的做法既避免了饮用过量的风险,又能让孩子们在无形中感受到节日的氛围和文化的传承。

雄黄酒与端午节的文化传承

端午节喝雄黄酒的传统,体现了中国人对祖先智慧的敬重以及对节令变化的深刻理解。尽管现代社会人们的生活方式发生了变化,但端午节的精神与文化仍然延续着。这一习俗,不仅仅是一个节日仪式,它凝聚了无数人对健康、幸福、平安的祈愿,也承载了浓厚的家庭情感和社会纽带。

在现代,虽然雄黄酒的饮用逐渐减少,但端午节的其他习俗,如赛龙舟、吃粽子、挂艾草等,依然在全国范围内广泛流传。每年的端午节,不仅是对历史的回顾,更是对未来的祝福。通过对这些传统习俗的传承,我们不仅能够感受到中华文化的深厚底蕴,也能更好地理解节日背后的精神和情感。

端午节喝雄黄酒的传统,跨越了千百年的岁月,见证了中国文化的丰富与变迁。它不仅是一种保健、驱邪的仪式,更是一种连接过去与未来的文化纽带,提醒着我们在追求现代化的同时,依然要珍视那些承载着民族精神和智慧的传统习俗。