初一是中国传统农历新年的第一天,它象征着新的一年开始,也是最为重要的节日之一。作为一个历史悠久的节日,初一的习俗融汇了丰富的文化内涵,承载着人们对未来一年的期许与祝福。在这一天,无论是家庭团聚、祭祖祭天,还是欢庆新春、食物宴席,每一项传统活动都深刻反映着中国人对祖先的敬仰、对美好生活的追求以及对自然与社会和谐的愿景。本文将从历史的角度出发,探讨初一的历史渊源、重要意义以及各地的传统习俗,带您深入了解这一节日的多样性和文化价值。

初一的历史渊源

初一作为农历新年的第一天,源远流长,历史悠久。据史料记载,春节的起源可追溯到约四千多年前的殷商时期。最初,春节的庆祝活动与祭祀和驱邪相关,古人认为在新年的第一天,天上地下的神灵会降临人间,带来一年的好运与福祉。为了讨得神灵的庇护,人们举行各种庆祝活动,包括祭天、祭祖、祭神,祈求安康、丰收与平安。

古代的春节大多是按照天文历法和农事活动来安排的,初一作为新年的第一天,自然成为了最为重要的日子。在先秦时期,周朝的“岁时祭”便成为了祭祀传统的雏形,至汉代,春节的庆祝活动逐渐完善,成为了名副其实的节日。

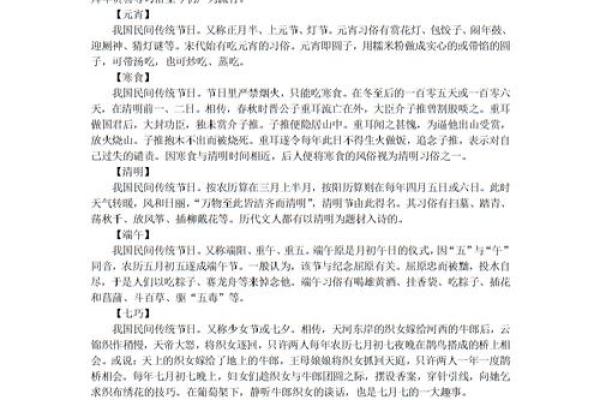

初一的传统习俗

初一的习俗因地域和民族的不同而有所差异,但大体上都有着一些共同的特点。最为人熟知的便是贴春联、放鞭炮、拜年、吃年夜饭等活动。

贴春联

春联,又叫对联,是中国新年独特的传统文化之一。春联的内容通常充满了吉祥寓意,涵盖了对新一年的美好祝愿,如“新春大吉”、“岁岁平安”等。贴春联的习惯在南北方都有,尤其在北方尤为盛行。人们会在初一这天清晨,趁着迎接新年的喜庆氛围,贴上春联,寓意驱除旧岁的晦气,迎接新年的好运。

放鞭炮

放鞭炮是春节期间最具代表性的习俗之一,最初来源于驱邪镇煞的信仰。古人认为,鞭炮的爆炸声可以驱逐年兽以及一切不吉利的东西,保佑家人平安健康。即使现代社会中,许多地方因为安全原因禁止放鞭炮,但在一些农村地区,放鞭炮仍然是一项不可或缺的传统活动。

拜年

初一是拜年的日子,也是家人和亲朋好友相聚的时刻。无论是走亲访友,还是接待亲戚,拜年是春节不可缺少的一部分。拜年的方式通常有口头祝福、赠送礼物和红包等,而红包的发放也有着浓厚的象征意义。红包内装的是压岁钱,它代表着对长辈的尊敬,同时也寓意着祝愿孩子们在新的一年中健康成长、事事顺利。

吃年夜饭

年夜饭是中国春节期间最重要的家庭聚餐,尤其是初一的早晨,餐桌上往往是丰盛的早餐,象征着一年到头的富足和吉祥。年夜饭的菜肴通常具有吉祥寓意,如鱼(“年年有余”)和饺子(象征财富),此外,各地还会根据地方特色加入一些独特的食物。

初一的地区性习俗

不同地区的初一习俗呈现出丰富的多样性,反映了各地风俗的独特性。

在北方,除了常见的贴春联、放鞭炮、吃饺子等活动外,很多家庭还会在初一早上进行“开门红”,即一早起床后,打扫庭院并洒水,寓意着除旧布新,迎接好运。而南方则更多保留了拜祭祖先的传统,特别是广东、福建、浙江一带,春节期间,人们会举行盛大的祭祖仪式,祈求祖先保佑、家族兴旺。

一些地方还保留着“走亲访友”以及“送年货”的传统。新年期间,人们会互赠礼物,尤其是一些当地特色的年货,来表达彼此的祝福和情谊。在一些少数民族地区,如苗族、侗族等,初一的庆祝活动则更具地方特色,包括舞龙舞狮、唱歌跳舞等。

初一的文化象征意义

初一不仅仅是一个节日,更是中华文化中“家”和“和谐”的象征。春节作为中国最重要的节日之一,凝聚了中华民族的集体记忆,体现了家族的团结与延续,以及人与自然、人与社会之间的和谐关系。

初一的各类活动,无论是拜祭、团圆,还是聚餐、祝福,都充满着对未来一年的期待和对幸福生活的向往。无论时代如何变迁,春节这一传统节日依旧保留着人们最朴素的愿望——平安、健康、富足和快乐。

从初一的传统习俗中,我们可以看到中国文化的独特魅力,它不仅仅是对过去一年的总结,更是对新一年充满希望的开始。在这个特殊的日子里,亲朋好友相聚一堂,心与心的沟通和共鸣让这个节日更具深远的意义。