中秋节,作为中国传统的节日之一,不仅是一个充满温情与美好寓意的节日,更承载着人们对家人团圆与思念的深深情感。在这个特殊的日子里,月亮成为了象征,代表着圆满、和谐与团聚的美好愿景。每年农历八月十五,中华儿女无论身在何方,都会仰望那轮明亮的圆月,传递着对家人的思念与祝福。中秋节的月亮与团圆,不仅仅是节日的象征,更融入了深厚的文化内涵和民族情感。

月亮的象征意义

月亮在中国文化中,历来被赋予了深远的象征意义。作为阴历的代表,它象征着阴阳的平衡与和谐。而中秋节的月亮,尤其是那一轮圆月,更是代表了家庭的团圆与完美。在古代诗词中,月亮经常与“团圆”相联系。唐代诗人张九龄在《望月怀远》中写道:“海上生明月,天涯共此时。”这句诗表达了无论身处何地,亲人朋友都在同一轮明月下,思念与祝福跨越千山万水,汇聚在圆月之中。月亮成为了连接亲人、寄托思念的象征。

而在民间传说中,月亮也常常与神话故事相结合。最为人熟知的,便是嫦娥奔月的故事。嫦娥因偷吃不死药,飞升月宫,成为月亮的女神。这个传说不仅赋予了月亮神秘的色彩,也加深了人们对月亮的敬畏与崇拜。月亮不再只是天上的一个天体,它是人们心灵的寄托,是愿望与梦想的承载体。

团圆与中秋节的文化内涵

中秋节的团圆,代表了亲情、友情与爱情的和谐统一。中国的传统文化崇尚家庭与集体主义,家庭的团聚被看作是幸福的象征。在这个节日里,无论是远在他乡的游子,还是与家人相聚的亲人,都在这个特殊的时刻凝聚在一起。家家户户都会准备丰盛的晚餐,一起吃月饼、赏月、叙家常,这些传统活动传承了千百年,成为了人们表达对家人亲情的最真实方式。

在中国传统节日中,中秋节与春节一样,都是人们心中最重要的节日之一。与春节以火热的气氛和庙会的热闹不同,中秋节更具有一种温馨、宁静的气质。它没有过多的外在喧嚣,却在每一处细微的活动中体现着浓浓的情感。特别是赏月这一活动,它让人感受到了一种宁静与安详,仿佛在这一刻,所有的烦恼与忧虑都被月光抚慰,人与人之间的心灵距离在这一轮圆月下拉近。

中秋节与月亮的诗意联系

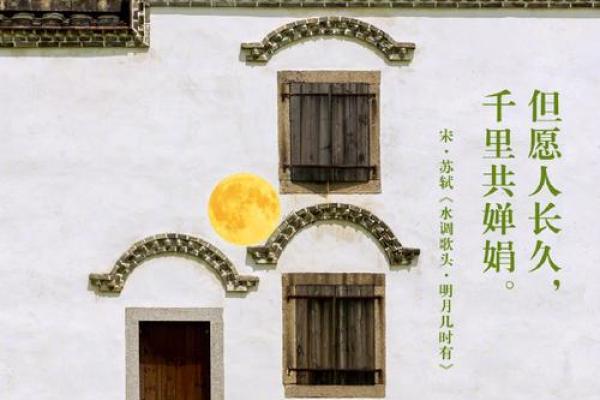

中秋节与月亮的关系,源远流长。自古以来,许多文人墨客都借月抒发情感,留下了脍炙人口的诗篇。无论是唐代的李白、苏轼,还是现代的毛泽东,他们都曾在月圆之夜,写下诗词,表达对家人、故乡、祖国的思念之情。特别是苏轼的《水调歌头·明月几时有》,其词句“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。”更是揭示了人生的无常与团圆的珍贵。苏轼在这一刻将个人的情感与国家的命运、家族的兴衰、人生的离合融合在一起,使月亮的象征意义更加深刻。

而李白的《静夜思》则通过月亮传达了离乡游子的思乡情怀。诗人透过明亮的月光,仿佛看到了故乡的山川,感受到了亲人的呼唤。这种情感的传递,通过月亮这一载体,使得诗句不仅成为了文学的瑰宝,也深深打动了每一位游子的心。

现代中秋节的传承与创新

在现代社会,尽管中秋节的传统活动依旧延续,然而随着社会的发展,节日的庆祝方式也有了新的变化。许多人选择通过互联网与家人进行视频通话,即使相隔千里,也能够共同赏月、聊家常。虽然这种方式不同于传统的面对面团聚,但它同样传达了团圆的精神,让现代人能够在快节奏的生活中找到片刻的宁静与亲情的温暖。

此外,月饼作为中秋节的传统美食,也经历了从简单的家常口味到如今各种创新口味的转变。传统的五仁月饼、豆沙月饼,已经逐渐融入了冰皮月饼、流心月饼等多种新型口味,满足了不同消费者的需求。这些新型月饼不仅带来了口感上的多样性,也让中秋节的氛围更加丰富多彩。

与此同时,许多地方还会举行灯会、舞龙舞狮等庆祝活动,增添节日的喜庆气氛。尽管形式上有所创新,但无论是传统的月饼文化,还是现代的节日庆祝方式,始终贯穿着对家人团圆的期许与对美好生活的向往。

通过对月亮的礼赞、对团圆的追求,中秋节让我们在忙碌的生活中停下脚步,回归最朴素的情感与愿望——那就是亲情的温暖与对家人团聚的渴望。无论时间如何变迁,中秋节赋予我们内心深处的那份情感和牵挂,始终未曾改变。