中国传统节日不仅仅是古老习俗的延续,更承载着丰富的历史故事和深厚的文化象征意义。每一个节日背后都有其独特的传说和传统,它们传递着人们对自然、对生命、对家庭的敬畏和祝福。通过节日的庆祝,人与自然、人与人之间的关系得以表达和加深。本文将带你走进这些富有故事性的节日,探讨它们背后的文化内涵和象征意义。

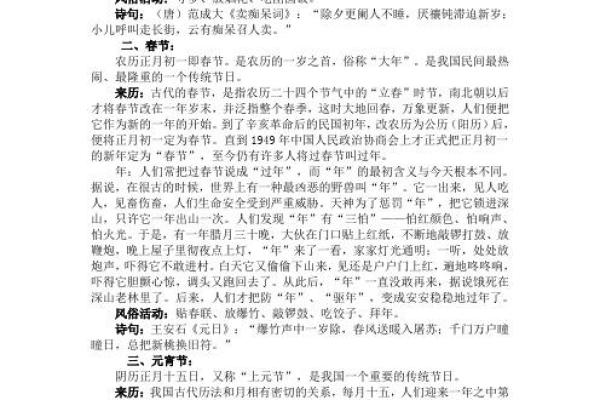

春节:辞旧迎新,团圆的象征

春节是中国最重要的传统节日,标志着新一年的开始。每年农历腊月二十九或三十日,家家户户都会举行盛大的团圆饭,象征着家庭成员的团聚。春节的来源可以追溯到古代“年”的传说。传说中,有一个叫“年”的怪兽,每到除夕就会出来作怪,吃掉人们的粮食和牲畜。为了驱赶“年”,人们会放鞭炮、贴春联、挂红灯笼,这些传统习俗至今保留。春节不仅是对“年”的驱赶,更是辞旧迎新、祈求来年丰收和幸福的象征。

春节期间的“拜年”习俗,也是表达祝福和增进感情的重要方式。无论身处何地,家人朋友都会通过电话、短信或亲自到访送上新春的祝福。这一传统的意义不仅在于传递祝福,更在于增进人与人之间的亲密感情,体现了中国人对家庭和亲情的重视。

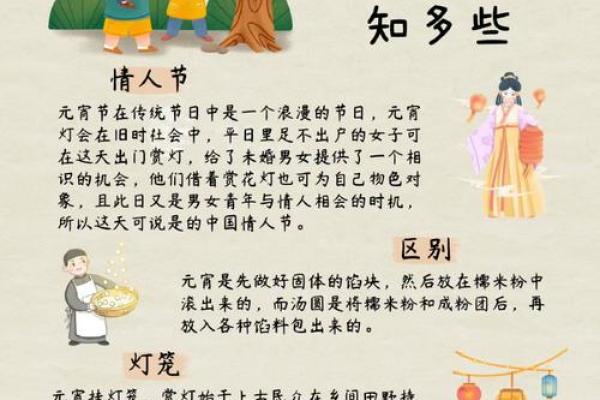

元宵节:灯火辉煌,团圆与和谐

元宵节是在春节后的第十五天,这一天是春节庆祝活动的高潮,也是中国传统节日中最具浪漫色彩的节日之一。元宵节的历史源远流长,最早可以追溯到汉朝。元宵节的庆祝方式各地不同,但共同的特点是观灯和吃元宵。吃元宵象征着团圆和甜美,而观灯则象征着对未来的美好期望。

元宵节的灯笼多种多样,五光十色,尤其是灯谜游戏,充满趣味和智慧,吸引着成群结队的人们前来游玩。元宵节的庆祝不仅仅是对家庭团圆的期望,更是一种文化的传承。它提醒着人们,光明与希望总是在黑暗之后,而和谐与美满的生活,如同元宵般圆满甜美。

清明节:追思故人,缅怀先祖

清明节是中国传统的祭祖扫墓节日,通常在每年的4月4日或5日举行。清明节的起源与古代的寒食节密切相关,寒食节起源于春秋时期,主要是为了纪念晋国的忠臣介子推。介子推死后,晋景公为了感念他的忠诚,决定祭祀他,后来演变成了清明节的扫墓习俗。

在清明节,人们会前往祖先的坟墓前扫墓、祭拜,表达对先人的敬意和思念。扫墓时,家人会带上食品、香烛、纸钱等,祈求先祖的庇佑,同时也为已故亲人祈福。这一天也是春天最美好的时节,万物复苏,象征着生命的延续和自然的循环。清明节是对生命的深刻反思,它教导人们珍惜当下,铭记先人。

端午节:纪念屈原,捧出对忠诚的敬意

端午节是中国传统节日中具有浓厚历史色彩的节日之一。每年农历五月初五,端午节的庆祝活动吸引了成千上万的人参与。端午节的最著名故事是纪念伟大的爱国诗人屈原。屈原因忧国忧民而投江自尽,百姓们听闻后纷纷划船前去打捞,途中为了防止鱼儿吃掉屈原的身体,他们将粽子投入水中,希望鱼类不再靠近。

端午节的活动中最具特色的便是赛龙舟和吃粽子。赛龙舟象征着人民对屈原的怀念与敬仰,同时也代表着人们团结协作的精神;而吃粽子则是为了传承古老的习俗和表达对屈原忠诚精神的纪念。

中秋节:月圆人团圆,象征着团聚与思念

中秋节是中国传统节日中最具象征意义的节日之一,每年农历八月十五日庆祝。中秋节与月亮的圆满密切相关,古人相信,月亮的圆满象征着家庭的团聚与和谐。中秋节的传说有很多,其中最广为人知的是嫦娥奔月的故事。嫦娥为救丈夫后羿,不慎吃下了不死药,最终飞上月宫,成为孤独的月亮女神。这一故事表达了对爱与忠诚的深切渴望与尊重。

在这一天,家家户户都会赏月、吃月饼、团圆聚餐。月饼是中秋节的重要象征,它不仅代表着圆满、团聚,也传递着人们对亲人和朋友的思念和祝福。通过这一习俗,亲朋好友在月光下团聚,彼此分享生活中的喜悦与心愿,体现了中国人对家庭和情感的深刻依赖。

重阳节:登高望远,祈求长寿与健康

重阳节又称“老人节”,是在每年农历九月初九庆祝的节日。重阳节的起源可以追溯到古代的“阳气”理论,九月初九,阳气最盛,正是适合登高的时节。古人认为,登高可以避邪祈安,防止灾祸。同时,重阳节还是一个弘扬敬老爱老传统的节日。在这一天,许多地方会举行登高、饮菊花酒等活动,寓意着长寿与健康。

重阳节的标志性活动之一便是佩戴菊花,菊花代表着坚韧和长寿。在这一天,人们往往会拜访长辈,送上祝福,表达对老年人的敬爱和关怀,传递着对未来健康长寿的期许。

这些节日虽然各具特色,但它们都以某种形式表现了中国人对于家庭、自然、历史以及生命的敬畏与珍视。每一个节日都是一段历史的印记,一种文化的传承,而这份传承跨越时空,连结着一代又一代人的心灵。