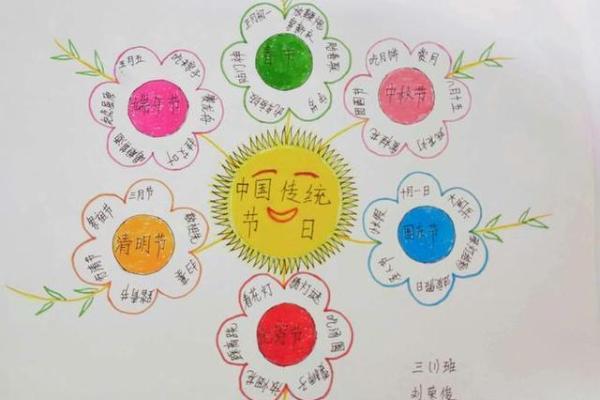

中国传统节日深深植根于历史与文化的土壤之中,每一个节日的背后都有着丰富的故事与象征意义。这些节日不仅承载着中华民族的文化传统,也蕴含着浓厚的情感纽带与生活智慧。从春季的元宵节到冬季的腊八节,每一个节日都传递着对家庭、对生命、对自然的尊重与感恩。本文将带您深入探索中国传统节日背后的历史故事与文化象征,揭示其独特的文化内涵和不变的传统魅力。

春节:团圆与祈福的象征

春节,是中国最重要的传统节日之一,也是所有节日中最具象征意义的节日之一。春节的历史可以追溯到几千年前的农耕时代,它最初是为了驱逐“年兽”而设立的。相传,年兽是一种凶猛的怪兽,每年都会在农历新年期间出来骚扰村庄,吃掉庄稼和人畜。为了防范年兽,人们开始在春节前后举行祭祀活动,用鞭炮、红色装饰来驱赶它,形成了如今春节期间的爆竹声和红色氛围。

春节的核心象征是“团圆”,它是全家人共聚一堂、分享天伦之乐的时刻。无论身在何处,人们都会尽力回到家中与亲人团聚,共同享用年夜饭,进行拜年,送上祝福。春节不仅是辞旧迎新的时刻,也是人们祈求新的一年里家运昌隆、身体健康、万事如意的时机。

元宵节:灯火与月圆的象征

元宵节,又叫上元节,是春节后的第十五天,是中国传统节日中最具浪漫色彩的节日之一。这个节日的历史起源较为久远,早在西汉时期便有了庆祝元宵的习俗。元宵节的主要活动是赏灯和吃元宵,象征着团圆与幸福。元宵节的灯会盛况空前,五光十色的灯笼代表着对未来一年的美好祝愿。

在元宵节这一天,家家户户都会挂上各种各样的灯笼,街头巷尾也会举行灯谜活动,猜灯谜已成为元宵节的一大特色。这个节日的象征意义也在于“月圆人圆”,月亮在这一天通常是最圆最亮的,象征着家庭的和谐美满与人间的圆满幸福。

清明节:追思与缅怀的象征

清明节是中国传统的祭祖节日,也是二十四节气之一。清明节的主要活动是扫墓祭祖,追忆先人的丰功伟绩,缅怀他们的精神和遗德。这个节日的历史可以追溯到春秋时期,当时人们会在清明时节进行扫墓活动,以表达对祖先的敬仰与纪念。随着时间的推移,清明节逐渐演变成了一个家族团聚、祭祖祈福的时刻。

清明节的象征意义不仅是对已故亲人的追思,也是人们与自然和谐共处的表达。在这一天,人们走出家门,踏青郊游,享受春光,体现了“生死有时,祭祀有序”的儒家思想。清明节的祭扫活动也是对“孝”的强调,传承着对先辈的尊重与敬仰。

端午节:驱邪与保健康的象征

端午节是中国传统节日中最具地域特色和民族情感的节日之一。端午节起源有多种说法,但最广为流传的故事是纪念楚国诗人屈原。屈原是春秋时期的一位爱国诗人,他因直言不讳、忧国忧民而被流放,最终在端午节这一天投汩罗江自尽。为了纪念屈原,人们在每年端午节这一天,划龙舟、吃粽子、佩戴香囊,已成传统。

端午节的活动象征着驱邪避灾、祈求平安。龙舟竞渡的活动,不仅寓意着人们对屈原的纪念,还象征着对自然灾害的抗争与驱逐。粽子则代表着对屈原的尊敬,传统的粽子由糯米、红枣、豆沙等食材做成,寓意着坚韧与希望。

中秋节:团圆与丰收的象征

中秋节是中国的传统节日之一,也是与家庭团圆紧密相关的重要节日。中秋节的历史渊源可以追溯到唐朝,当时已经有了祭月、赏月的习俗,而如今的中秋节,主要是以家庭团聚和赏月为主题。中秋节通常是农历八月十五日,这一天是秋季丰收的象征,也是最适合赏月的时刻。

月亮在中秋节中具有特殊的象征意义,圆满的月亮象征着家庭的和谐与团圆。中秋节的传统习俗包括吃月饼、赏月、提灯笼等,其中,月饼象征着家庭的团聚与幸福,寓意着人们对美好生活的向往与追求。

重阳节:敬老与登高的象征

重阳节,又叫“老人节”,是在每年农历九月初九庆祝的传统节日。重阳节的历史可以追溯到东汉时期,最初是作为一个驱邪避灾的节日,后来逐渐与尊老敬老的文化理念相结合。重阳节的主要活动包括登高、赏菊和拜访老人,寓意着长寿、健康与祝福。

重阳节的象征意义在于对老年人的尊敬与关爱。此时正值秋季,人们会登高望远,表达对未来生活的期望。同时,菊花也成为这一节日的象征,菊花在中国文化中常被视为长寿与坚韧的象征。

中国传统节日的文化内涵丰富多彩,每一个节日都有其独特的历史渊源与象征意义。这些节日不仅是人们与自然、与祖先、与亲人的连接纽带,更是千百年来中华民族精神文化的体现。通过这些节日,我们可以更深刻地理解中国文化中的家国情怀、敬老尊贤、自然和谐等思想,也能在欢庆与传承中感受到历史的厚重与文化的悠远。