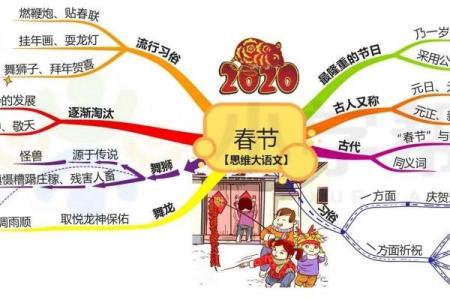

七月十四日,在中国的传统文化中具有重要的历史与文化价值。这一天不仅与中国的农历七月十四有关,而且在不同地区与历史背景下,它承载了丰富的习俗与意义。从古老的祭祀仪式到现代的民间活动,七月十四日的庆祝方式多种多样,反映了中国人对于祖先、自然与灵魂的敬畏与缅怀。无论是对逝去亲人的思念,还是通过种种仪式向神灵祈求庇佑,七月十四日是中国传统节令文化中的一颗璀璨明珠。

七月十四与鬼节的关系

在许多地方,七月十四日被称为“鬼节”或“中元节”,它是中国传统的三大节日之一,与清明节和冬至节并列为祭祖的重要日子。中元节最早源自道教的“中元祭”,这个节日主要是为了祭祀祖先、超度亡灵。中国古代人们相信,在这一天,地府的鬼魂会暂时返回人间,游荡在大街小巷,寻找供奉与祭祀。因此,七月十四的传统活动往往与祭祀、放水灯、烧香烧纸等有关。

祭祖与超度的传统习俗

在七月十四这一天,各地的人们会举行祭祖活动,祭品通常包括水果、食物、香烛和纸钱。家家户户在祖先的牌位前,点燃香火,默默祈祷,希望祖先保佑家庭平安、生活顺遂。在一些地方,人们还会在河边放置水灯,借以引导亡灵回归天界。这一传统与佛教的超度仪式相似,目的是为了帮助那些逝去的灵魂得以安息,脱离困扰。

七月十四的文化底蕴

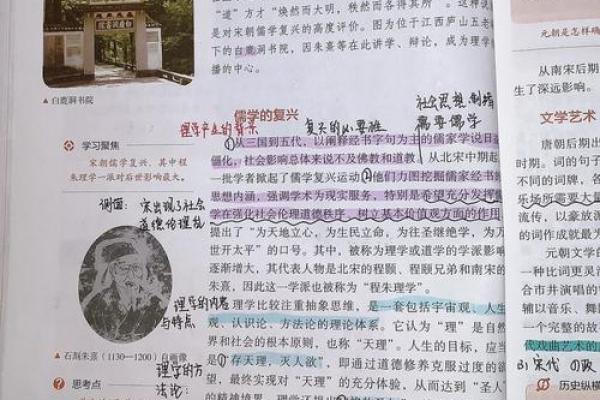

七月十四日的节日氛围,不仅仅是以祭祀为主,还有着丰富的民间故事与传说。例如,许多地方流传着关于“鬼魂”和“阴阳界”的故事,尤其是关于“孟婆汤”的传说。传说中,亡灵在七月十四日可以经过特定的仪式,得到孟婆的引领,饮下“孟婆汤”,忘却尘世的所有记忆,进入轮回。这些故事反映了古人对死亡与灵魂的独特理解,也体现了中国文化中生死轮回的哲学思想。

七月十四与地方特色

不同地区的七月十四节日习俗各具特色。在广东、福建一带,人们会举行盛大的“烧头香”仪式,表达对祖先的敬仰和祈求。浙江一带则有“中元灯会”,人们会在夜晚点亮五光十色的灯笼,寓意光明驱散黑暗,帮助亡魂找到归途。而在台湾地区,七月十四常常被视为“普渡日”,这一天,庙会和庙堂活动尤其盛大,民众不仅为祖先祭拜,还会为孤魂野鬼准备祭品,供其享用,体现了对生命的尊重与关爱。

七月十四的现代意义

随着社会的发展,七月十四日的传统习俗逐渐与现代生活方式接轨,但其核心的祭祖与敬畏精神依然存在。现在,越来越多的人开始重视这个节日,尤其是在都市化进程中,虽然人们的生活方式发生了很大变化,但对于祖先和已故亲人的追思与缅怀始终没有改变。许多年轻人通过现代的方式,如上网为祖先祈福、参与线上祭祀活动,保持着对这一传统节日的尊重和继承。

七月十四日,这个承载着祖先敬仰、灵魂寄托和社区凝聚力的节日,仍然在中国的文化传承中占据着举足轻重的地位。从古至今,它始终连接着人们对死后世界的想象与敬畏,同时也提醒着我们珍惜生命、关注亲情与孝道。在这个特别的日子里,无论你身在何处,都会通过各种形式与祖先、亲人、朋友的灵魂连接在一起,感受到那份跨越时空的亲情与温暖。